一、荆州阴湘城发现的楚式漆器的意义

楚文化有六大支柱,其中,楚式漆器制作技艺是荆楚的传统技艺,一直在荆沙地区不断传承, 被专家誉为中国漆器工艺的高峰 。其成熟于春秋战国时期,到楚国强盛时,形成独具楚国先生的漆器,成为楚文化的支柱之一。楚式漆器的起源点在何时何地,如果发现了最早的楚式漆器,似乎就找到了楚人的源头。上世纪九十年代,荆州考古有幸在阴湘城遗址中发现了一柄保存完整的漆木钺柄。

钺柄在安装石钺的地方掏挖了较深的凹榫,其两侧的图案大致相仿。器物表面为褐漆为地,有的部位刻镂出几何后又在这些部位未刻的地方涂上了一层黑漆。在手握处的前后的,涂有红漆, 为典型的楚式漆器中的红黑两色。阴湘城遗址漆木钺柄的出土,使长江中游漆工艺的时代提前了2000多年。

同时,还在出土的一块夹粗砂和蚌末的灰白色陶缸的下腹残片上。发现了一个拟似“荆”字的陶符。

阴湘城发现的陶片

1997年,阴湘城还在东城垣内侧的大溪文化晚期濠沟的上层堆积中(年代属屈家岭文化早期)发掘发现了二三例泥质磨光黑陶上的刻划, 由于残片太小, 性质不明。1996年的发掘中也曾发现二例残破的类似石家河陶文中的三角形陶文。这些陶片与那个划刻有“”荆字的陶片极为相似。

这些陶片似乎告诉后世,这里曾是一个叫“荆”的古国,禹贡划九州,将此地划为荆州,是有渊源的,并不是因为有荆山而定的荆州,所以《水经注》中说:“《禹贡》荆及衡阳惟荆州,盖即荆山之称而制州名矣。故楚也。”郦氏认为荆州,大概是因荆山而得名,故楚也,汉代正式定荆州为行政区划名,皆因此地自古即为荆州之地域,秦灭楚后,将楚地定为南郡,其实,在三代之时,此地有一个南国,《史记》:“江陵故郢都”《地理志》曰:楚别邑,故郢矣。《周书》曰:南,国名也。南氏有二臣,力钩势敌,竞进争权,君弗能制。南氏用分为二南国也。按韩婴叙《诗》云:其地在南郡、南阳之间。《吕氏春秋》所谓禹自涂山巡省南土者也。是郡取名焉。

所以屈原写《橘颂》:“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。”这南国就是指生在江陵。屈原写《橘颂》,是将自己比成了橘,要有那样的品格,受命不迁,生于江陵。

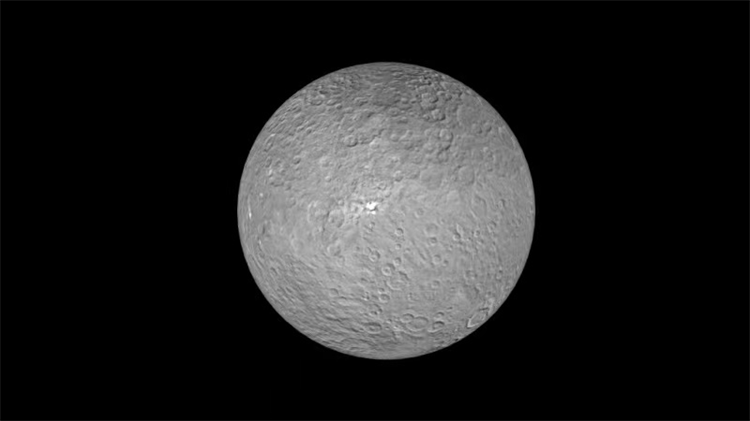

阴湘城发掘的陶器

二、阴湘城发现的带“荆”字的陶器说明了荆州的渊源

另外, 荆州博物馆在1998年对汪家屋场址的发掘中曾发现一例属于石家河文化晚期的陶文, 刻写在一件较大的高领罐的肩部, 与邓家湾高领罐上的那例陶文的刻写位置相同。

石家河邓家湾发现的陶罐,也有一个疑似“荆”字的陶符。对这种陶符,有学者认为是早期的陶文,是一个族徵的标志,早期的陶文是单个刻划符,正如早期的许多地名是单名一样,陶器由南方传到北方以后,到了青铜时代,在青铜器中发现的铭文就是成串了,所以中国的古代史经历了石器时代、陶器时代、青铜时代、铁器时代四个时代。

石家河邓家湾发现的“荆”纹高领陶罐

在古荆州之地发现的漆器和有“荆”字的陶器由于在多地发现,充分说明,楚人的源头就是此地。秭归、南漳、宜城、河南淅川、陕西富平,若要来争楚文化的发源地,但地下考古资料中总应该要有点东西证明。仅靠传说和用那记载有错误的史料(先秦史料有不少是经过传抄流传,所以有些是有错误的),来证明本地是楚文化的发源地,远比不上地下考古获得的实证硬实。郦氏虽引《宜都记》曰:种归盖楚子熊绎之始国,而屈原之乡里也。但最后认为荆州,故楚也;远比今人看得准。

三、荆州市九月举办的楚文化节发布的考古新成就,在《楚简越千年》记录片中,荆州王家咀、秦家咀楚墓中发现的竹简,那可是楚的信史。随着更多的楚简的发现,我们对楚史的认识,有许多要改写。秦灭楚,一把火夷平了江陵城,当年楚国有个叫南公的说:“楚虽三户,亡秦必楚”。十几年后,楚项羽造反,一把火烧毁了秦的咸阳都城,报了灭国之仇。近几年荆州不断发现的楚简,会还原秦焚书之前的历史。而那些要争楚文化的发源地的一些地方,希望能拿得出能与荆州比拼的楚简或楚器,秭归、南漳、宜城、河南淅川、陕西富平等地,若拿不出,就请非喜免怼。

主要参考资料:

1、网易号《荆州文物之最③漆木钺柄】中国新石器时代惟一保存完好的漆木器》

2、《江汉考古》贾汉清《论江汉地区二例相关的史前陶文》

3、北魏、郦道元《水经注·江水》

上一篇

上一篇 下一篇

下一篇