PNAS重磅发现!植物表皮突变率碾压生殖细胞,生存智慧藏不住了

美国加州大学戴维斯分校的植物学家,在11月10日的《美国国家科学院院刊》上发表了一项研究。

这项研究颠覆了很多人对植物的认知,原来这些看似一动不动的生物,在应对突变这件事上,玩得比谁都精明。

它们竟然能主动调控不同细胞的突变概率,在适应环境和保护后代之间找到了完美平衡。

但这个研究彻底改变了我的看法,植物不仅有生存策略,还进化得相当精妙。

研究团队发现,植物负责形成表皮的干细胞,突变积累的速度比生殖干细胞快得多。

这个发现不仅解释了植物为啥能在各种极端环境中存活,还给农作物育种提了个醒。

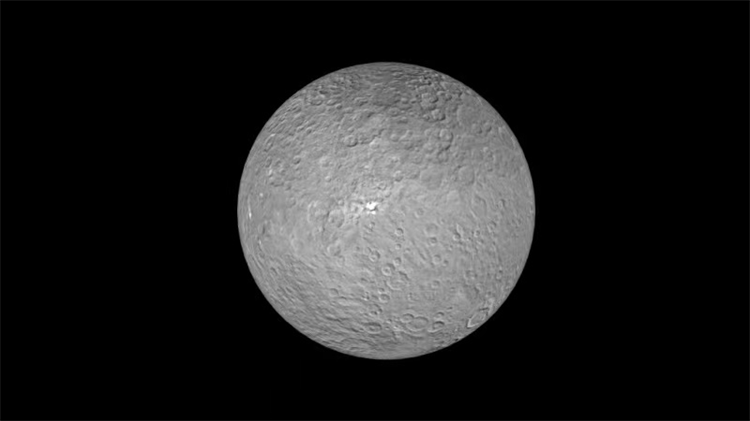

植物身上有个叫“顶端分生组织”的结构,就在茎尖最顶端,肉眼根本看不清。

这个结构是由大约10个干细胞组成的穹顶状组织,还分成了L1、L2、L3三层。

这三层干细胞分工明确,各自负责发育成植物的不同部分。

L1层的干细胞最终会变成植物的表皮,就像我们人类的皮肤一样,直接和外界环境打交道。

L2层的任务更关键,它负责产生精子和卵细胞,也就是植物的生殖细胞。

植物通过种子繁殖时,后代的遗传信息就完全来自这一层。

L3层则会发育成茎、叶的内部组织和维管束,相当于植物的“骨架”。

有性繁殖的植物,后代只继承L2层的基因。

而香蕉、葡萄这些靠球茎、匍匐茎繁殖的植物,后代会继承所有三层细胞的突变。

这种设定特别有意思,仿佛是植物提前设计好的“风险分配系统”,把不同的责任分给不同的细胞层。

植物不能移动,只能在原地应对所有环境变化,这种分层调控突变率的方式,算是最适合它们的生存方案。

青藏高原上的大花龙胆,就很能说明问题。

它的叶片表面覆盖着细密的白霜,表皮细胞排列得特别紧密。

这些特征很可能就是表皮细胞高突变率带来的好处,让它能快速适应极端环境。

突变率差异:表皮当“试验田”,生殖守“净土”

为了搞清楚植物的突变调控机制,研究团队选了两个马铃薯品种做实验。

研究人员用精密技术把这三层干细胞单独分离出来,然后培育成只由单一细胞层发育而来的植株。

实验结果让人大吃一惊,在“德西蕾”品种中,L1层细胞的突变数量是L2层的4.5倍。

更有意思的是,叶片顶端分生组织里的L3层,经常会被L2层细胞取代。

如此看来,植物的这种突变率差异绝非偶然,而是长期进化形成的策略。

大多数随机突变都是有害的,一旦出现在生殖细胞里,就会直接传给后代,影响物种延续。

L1层的高突变率则另有妙用。

作为植物的“第一道防线”,表皮细胞需要应对各种突发的环境压力。

更高的突变率能带来更多遗传多样性,就像给植物提供了更多“试错机会”。

一旦遇到病原体入侵或者食草动物啃食,总有一些突变后的表皮细胞能应对,让植物得以存活。

我觉得这种“外层激进、内层保守”的策略特别高明。

这种风险与收益的平衡术,连人类都得好好学习。

这个发现也让我想到,自然界的很多生物都有类似的策略。

只不过植物不能移动,把这种策略进化得更极致、更明显。

它们用看似被动的姿态,做出了最主动的生存选择。

全球很多重要作物都靠营养繁殖,比如香蕉、葡萄、草莓这些。

它们的植株其实是不同基因型细胞层的嵌合体,体内藏着很多没被发现的有益性状。

现代转基因技术通常是对单个细胞进行编辑,再培育成新植株。

这样一来,新植株就只来自一个细胞层,很可能会丢失其他层里的有益性状。

他认为生物技术研究者必须重视植物的这种特性,否则可能会导致重要性状的意外流失。

荷兰有家叫KeyGene的公司,曾经尝试过嫁接嵌合体技术,就是想利用植物不同细胞层的特性。

这个案例也能说明,了解植物的突变调控机制,对育种技术的发展有多重要。

未来的育种方向,很可能要兼顾遗传稳定性和适应性,在两者之间找到新的平衡点。

它们将最激进的变革留给直面风雨的表皮,让这些细胞在突变中寻找生机。

同时,它们又把最保守的坚守留给生殖细胞,像守护火种一样呵护着后代的基因纯粹。

这种生存策略,不仅让植物在各种环境剧变中生生不息,也给人类带来了很多启发。

在农业生产中,我们需要尊重植物的自然特性,不能盲目依赖技术改造。

从进化的角度来看,植物的这种选择无疑是成功的。

它们没有试图消灭突变,也没有放任突变肆意发展,而是通过分层调控,让突变成为适应环境的动力,同时规避了可能带来的风险。

这种平衡的智慧,值得我们在很多领域借鉴。

自然界还有很多类似的奥秘等着我们去发现。

而这些来自植物的启示,也会在农业、生态保护等领域,发挥越来越重要的作用。

上一篇

上一篇 下一篇

下一篇