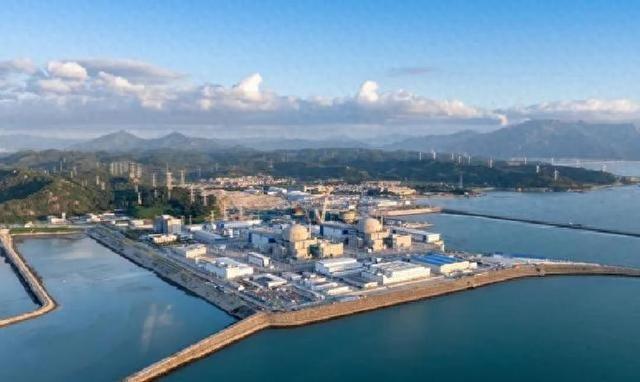

11月22日上午9点32分,漳州核电2号机组接入电网,第一次把电送了出去。这一下,漳州站的前两台“华龙一号”机组都已经并网发电了。

把时间往前拉一段,其实这并不是一个孤立的节点。中核集团旗下中国核电投资控股负责的这个项目,布局在福建漳州市云霄县,总体规划要建6台“华龙一号”。1号机组在今年1月1日已经开始商业运行;2号机组从开建到今天并网,走完了试运行和并网手续,才有了这一刻。说白了,这代表着“华龙一号”在这里实现了批量化一期工程的两台机组都上网发电。

往更大的格局看,这个基地已经是全球范围内规模最大的“华龙一号”集群。要做到这些,离不开两方面的能力。第一是技术上的自主性。“华龙一号”是我国基于几十年核电研发、设计和运营经验,自己设计出的三代压水堆型号,拥有完整的知识产权。设计中把安全当作核心,突破了包括177个堆芯设计、双层安全壳布置、能动与非能动安全系统协同、提高抗震和抗大飞机撞击能力等关键技术。更重要的是,关键设备几乎全部实现国产化,上下游配套形成了近6000家企业的供应链,这为后续批量建造奠定了物资和制造基础。

第二是工程实现能力。核电站复杂到什么程度?拿“华龙一号”先期的首堆工程举例,涉及上百个专业领域、数百个系统和上十万张图纸。全球范围内“三代机首堆拖延”的现象很常见,但我国在工程组织和施工管理上下了功夫,让首堆在68.7个月内按计划建成,这个进度在当时全球范围内算是领先的成绩。之后随着设计、制造、建设等环节的逐步成熟,后续机组的国产化和施工节奏都在提升,建设也更顺当了。

回到漳州这两个机组,它们并不是简单复制首堆方案。技术团队把福清首堆的经验教训、最新法规要求以及新的科研成果整合进来了,形成了一个“融合”方案。设计上做了几处改进,单位反应堆功率提升了约4.4%,折合成电量大概一年能多出4.4亿千瓦时。同时,新方案也确保符合我国最新的核安全法规和国际原子能机构的最新标准。负责该批量化设计的工程师们把这些变化称作“每台都要比上一台更成熟更可靠”。

运行能力也很关键。不看建成只是看能不能长期稳产。事实是,“华龙一号”的首堆曾实现连续安全稳定运行超过1000天,期间累计向社会输送的清洁电力累计超过370亿千瓦时。这种长时间稳定运行给后续推广提供了底气,也证明了这个型号在商业化运行上的可靠性。

说到现场细节,漳州核电场址具体在云霄县。施工期间涉及的基础工程、容器吊装、核岛建筑、系统调试等每一步都按核安全标准进行,调试阶段需要逐项核查,满足各项技术指标才能批准并网。并网当天,技术团队在控制室监测参数、运行人员按程序执行并网操作,系统反馈正常,第一度电通过变电设施进入电网。那一刻,现场既紧张又有序——有点像完成了一场长期演练的最终章节。

从经济和环境角度算一笔账,1、2号机组投产后年发电量估计能达到200亿千瓦时,这能每年减少约1600万吨二氧化碳排放,相当于少烧600多万吨标准煤。等6台机组全部建成,年发电量预计会超过600亿千瓦时,按估算能满足福建南部地区(比如厦门、漳州两市)用电合计的大约75%。这对缓解南电北送的压力、改善地方电力供需格局有实际影响。

项目推进中还有一些现场管理和技术细节值得一提。施工中供应链的调配、关键设备的国产验证、对焊接和无损检测的严格把控、对重大设备吊装的应急预案,每一环都不能松。设计改进部分需要和制造方反复确认,调试阶段每一个功能测试都要留痕,有时候一个小阀门的参数就能影响后续系统联调。核电不像一般工厂,任何一个环节都必须按章办理,并接受监管部门的检查和验收。

谈到人员,项目里既有资深核能专家,也有年轻技术员。资深工程师负责总体设计校核和关键技术把关,年轻人承担现场执行和数据采集。大家白天在工地、晚上在控制室,对接试验结果,保证每次试验的数据都符合标准。遇到需要改进的地方,设计方会提出修正建议,制造方回填生产调整,施工方按新的图纸执行。这种链条式的协同,是工程按计划推进的一个重要保障。

现在目标放在后续机组的建设和并网节奏上。漳州核电项目的下一步工作包括继续推进3号到6号机组的施工、完成更多关键设备的出厂检验,以及保持与地方电网的衔接和负荷协调。设计团队也会把每一台机组运行中得到的反馈再拿回来继续优化,确保每一台出厂的机组都有更高的可靠性。

说一句个人感想,像这样把先进设计、工程能力和产业链整合起来,既不容易,也很费心。施工现场的那些细节,平时不太能看到,但正是这些细微环节,决定了能不能把大工程稳稳地推过去。