高等教育评价机构软科发布的2025年世界一流学科排名,再次将中国高校的学术实力推向全球聚光灯下。这份覆盖57个学科、涉及2000余所高校的榜单,与其说是对学术成果的量化评估,不如说是一面折射各国教育生态的魔镜。四川高校此次以153个上榜学科的成绩单,既印证了区域高教的崛起,也暴露出值得玩味的结构性特征。

全球竞争格局中,美国高校仍以4281次上榜总次数稳坐头把交椅,但中国内地高校3747次的追赶姿态已不容忽视。尤其值得注意的是,中国内地高校在电力电子工程等三个学科首次登顶,使全球冠军学科增至21个。这种突破并非偶然——清华大学在机械工程等七个学科的统治力,上海交通大学在船舶与海洋工程的专业深耕,甚至扬州大学兽医学的黑马式夺冠,都显示出中国高校正从规模扩张转向质量攻坚的战略转型。

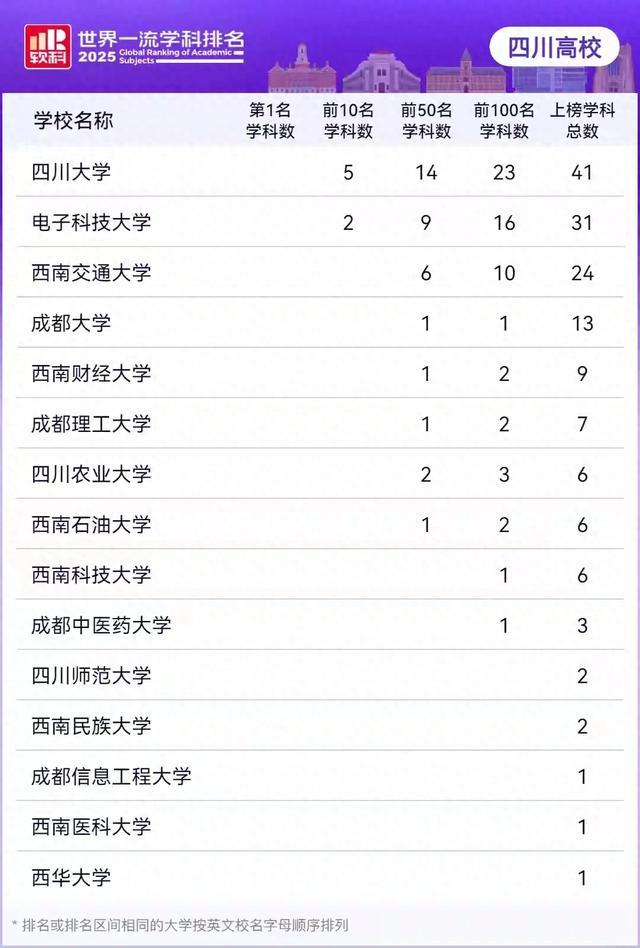

四川高校的表现堪称区域发展的典型案例。四川大学以41个上榜学科领跑全省,其生物医学工程和口腔医学分别位列全球第2和第5,这种医学+工程的双轮驱动模式,恰恰契合了当代学科交叉融合的趋势。电子科技大学在通信工程、遥感技术等领域的突出表现,则印证了其电子信息特色的精准定位。但更值得玩味的是,西南财经大学金融学跻身全球Top20的含金量——在传统工科强省中,人文社科学科的突围往往更具象征意义。

榜单背后隐藏的竞争逻辑值得深究。当浙江大学以55个上榜学科成为全球最多时,我们看到的不仅是数量的胜利,更是学科生态系统的成功。反观四川高校,虽然西南交通大学交通运输工程、四川农业大学兽医学等优势学科表现亮眼,但整体呈现工科独大、理科偏弱、社科点缀的失衡格局。成都大学以13个上榜学科跻身省内前四,这种应用型高校的逆袭现象,或许比传统名校的表现更值得教育管理者深思。

学科排名的喧嚣之下,真正的较量在于教育本质的坚守。当扬州大学兽医学首次登顶全球时,人们看到的不是排名数字的跳动,而是一所地方院校数十年如一日的专业坚守。四川高校若想从高原迈向高峰,或许需要的不是盲目追求上榜数量,而是更多这样把冷板凳坐热的学术定力。毕竟,世界一流学科的桂冠,从来都是戴在那些既懂仰望星空、又肯脚踏实地的高校头上。