公元383年,发生在中国历史上的淝水之战,是一场以少胜多、以弱胜强的经典战役。东晋军队在面对前秦苻坚八十万大军时,仅以八万兵力,逆转战局,取得决定性胜利。这场战役不仅挫败了前秦统一天下的野心,也在政治、文化、军事等多个层面对中国历史产生了深远影响。本文将从战前背景、战役过程、战略战术、历史意义等方面进行全面分析,揭示淝水之战的复杂性与重要性。

公元4世纪的中国,正处于“南北朝”之前的分裂时期。五胡十六国时期,北方诸多政权割据混战,形成了复杂的战国局面。南方的东晋政权则在南方稳步发展,逐渐成为汉族文化的主要承载者。

北方的十六国包括成汉、前赵、后赵、前凉、西凉、后凉、南凉、前燕、后燕、南燕、北燕、夏、前秦、西秦、后秦等,形成了一个多元割据、战乱不断的局面。苻坚所统领的前秦,凭借强大的军事实力逐渐崛起,成为北方最具威胁的政权。

前秦的崛起,源于苻坚的军事才能与战略布局。苻坚在统一北方后,志在一统天下,先后攻占益州(今四川)、梁州(今陕西汉中)等地,灭掉燕、仇池、凉等政权,逐步扩展势力范围。此时,东晋虽在南方稳固,但在北方的威胁日益加剧。

淝水之战的导火索,是前秦大规模南侵的军事行动。苻坚为了实现统一大业,派遣大军南下,攻占襄阳(今湖北襄阳)等地。襄阳战役中,前秦军以三面包抄之势,攻占了襄阳,东晋将领朱序因轻敌大意,未能有效抵抗,导致战事一度陷入被动。

随着战事的升级,双方在淮南地区逐渐展开激烈交锋。前秦的兵力优势明显,但东晋军队凭借地形、战术的巧妙运用,逐步扭转局势。

苻坚亲率十七万大军攻占襄阳,东晋守将朱序因轻敌失守,襄阳陷落。此役使前秦军队士气大振,但也暴露出其指挥体系的局限。

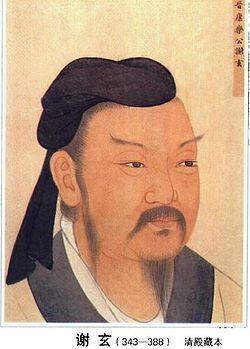

前秦兖州刺史彭超建议夹击淮南,攻占彭城(今江苏徐州)等地。谢安、谢玄等东晋名将迅速应对,调动北府军,成功抵挡秦军进攻。在“君川大捷”中,东晋军击败秦军十万,战局出现转机。

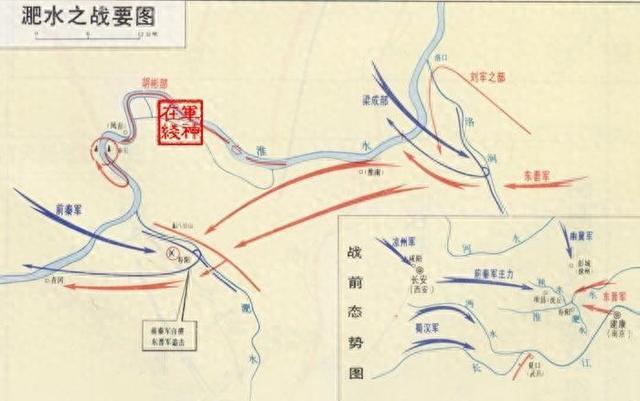

关键战役发生在淝水(今安徽寿县一带)。前秦苻坚亲自率领八十万大军,企图一举攻破东晋防线。东晋军队在谢玄的指挥下,采取“以弱胜强”的战术,巧妙利用地形和心理战。

淝水之战的胜利,离不开东晋将领的高超战术和前秦军的失误。

前秦兵力远超东晋,士气高昂,苻坚信胜券在握。而东晋则利用“以少胜多”的战术,通过诱敌深入,制造假象,激发秦军的轻敌心理。

谢玄在渡河前,巧妙设伏,假装撤退,诱使苻坚军追击。待秦军后撤之际,东晋军迅速渡河,展开突袭,打乱秦军阵脚。

谢玄安排朱序等部队在后方夹击,形成包围圈。苻坚的军队在混乱中崩溃,苻融、梁成等将领相继阵亡,苻坚本人也被迫逃亡。

淝水之战以东晋八万兵力击败前秦八十万大军,成为中国军事史上的奇迹。战后,苻坚败退长安,前秦元气大伤,北方局势陷入动荡。

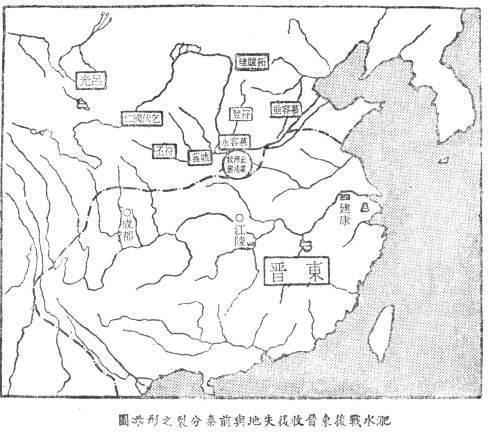

东晋的胜利,粉碎了前秦统一的野心,保住了南方汉族政权,为汉文化的传承与发展提供了空间。战后,东晋逐步收复失地,巩固南方基础,为后续的南北朝局面奠定基础。

淝水之战成为“以少胜多”的经典案例,影响深远。其战术思想在后世被广泛借鉴,诸如“诱敌深入”、“奇兵突袭”等战术,成为军事学的重要内容。

战役中涌现的成语如“投鞭断流”、“草木皆兵”、“风声鹤唳”、“东山再起”等,丰富了中华文化的内涵,成为后世用以描述战局变化的经典表达。

苻坚败退后,苻氏家族的势力逐渐衰落,前秦在内部纷争中逐步瓦解。苻坚逃亡至淮北,与慕容垂会合,返回长安,但已元气大伤。

北方的鲜卑族、羌族趁机崛起,纷纷复国,北方再度陷入战乱,直至北魏统一北方。南方的东晋则在战后逐步巩固,文化繁荣,经济发展,为隋唐盛世打下基础。

淝水之战不仅是一场军事奇迹,更是一段体现智慧与勇气的历史篇章。它彰显了“以弱胜强”的战略思想,也反映了在乱世中坚韧不拔、善于谋略的精神力量。今天,我们回顾这场战役,不仅是为了缅怀历史,更是为了汲取其中的智慧与启示。