跨过保镖围成的走廊,你能看到镁光灯下的笑容,听到后方道具撞击的闷响——年底的娱乐业,总是把华丽与狼狈塞进同一扇门。

活动的密集不难理解:品牌要年终冲销量,平台要年度内容收视,明星要赶在颁奖季刷存在感。高曝光带来高风险,失控的瞬间也就更多。

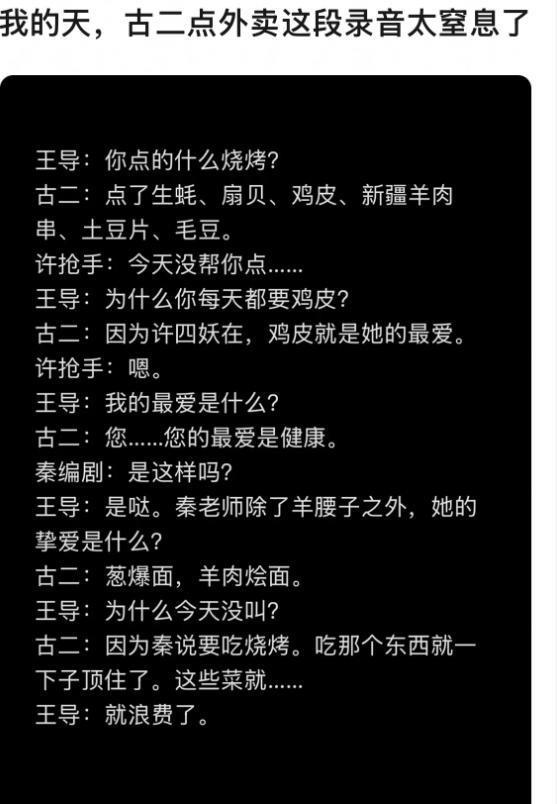

最先炸裂的是王家卫的录音。外卖口味要写进表格,灯光师站位要像军训,一句“对话没感情”就让配音演员试十遍。听完录音,你会怀疑片场是佛系美学还是精准折磨。

被爆料的古二并非愤怒咆哮,而是带着“你们自己听”的冷静,反而更刺耳。平静地描述不合理,往往比叫嚷更具说服力。

王家卫早年已经有“难伺候”的影子。拍《东邪西毒》时,主创在大漠等调度,外景期拖了半年。有人觉得他追求完美,有人说他根本没剧本。争议未平,如今再添录音,崩塌感彻底落地。

可他选择沉默,不澄清、不致歉。业内推测:一回应就要给出时间线和目击者,真相太多条,理不清。

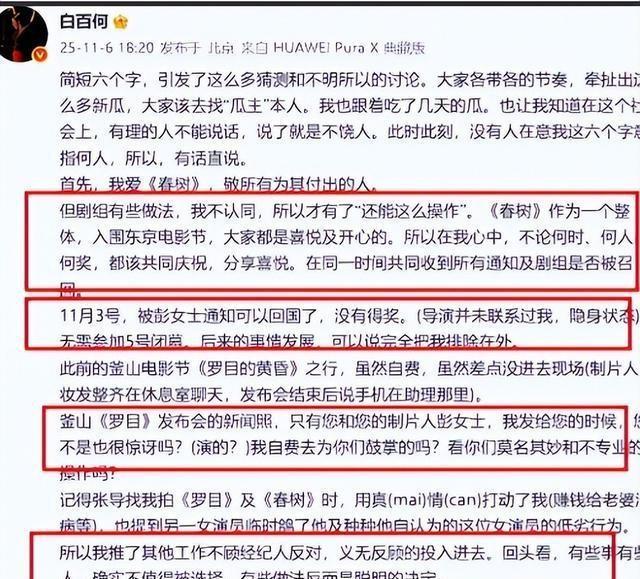

同一波浪潮里,演员们也掀开了遮羞布。白百何一句“还能这么操作?”把《春树》幕后操作摊在台面:女主戏份占七成,却没送最佳女主报名。她不是质疑评委,而是质疑片方算计。

片方随后回应“报名名额有限”。可业内都懂,一个大女主电影若舍弃女主提名,只有两种可能:要么觉得拿不到,要么资源要给别人。

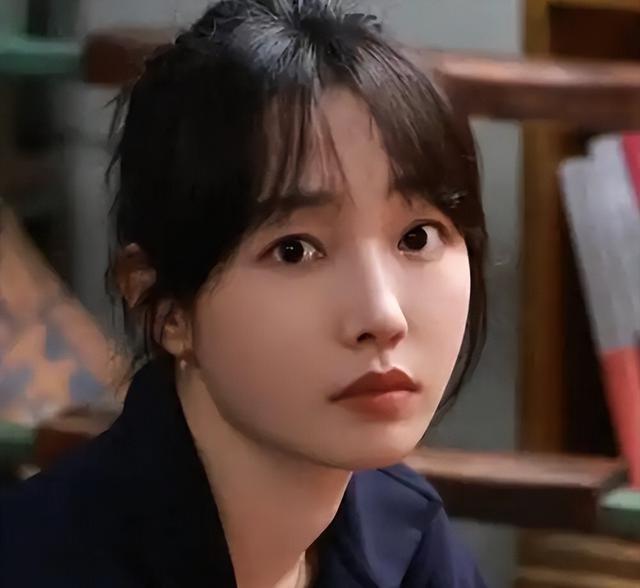

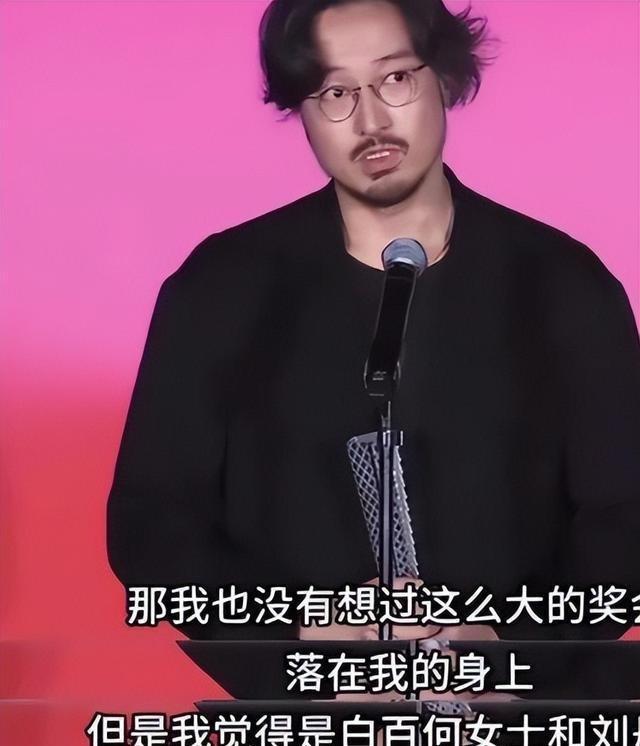

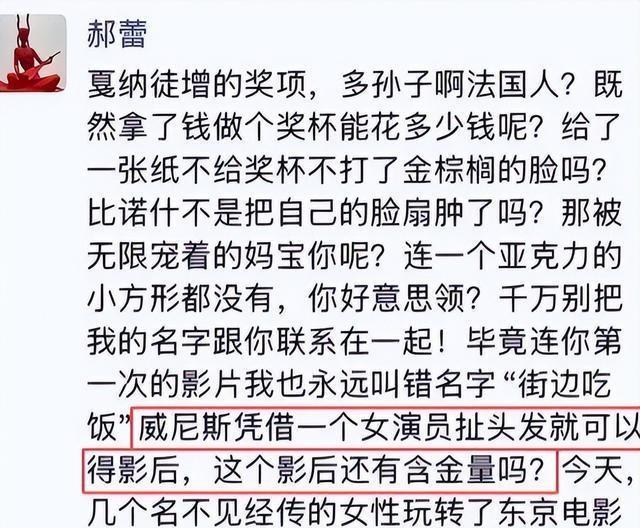

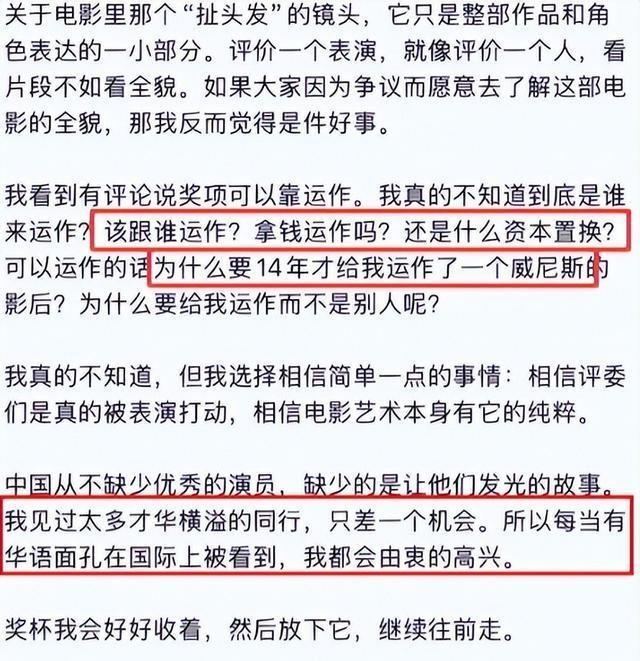

辛芷蕾的夺奖风波更具反讽。疑似郝蕾的朋友圈指她“资源好”,辛芷蕾回了句:“要真有资源,我不会等14年。”这是辛辣的自嘲,也是残酷的行业注脚:忍到戏份够、运气到,才有可能站上台。

观众感叹:女演员在红毯上争艳,在奖项上却常被边缘。男性同行不一定更好,却常更淡定,因为试镜机会本身偏向他们。

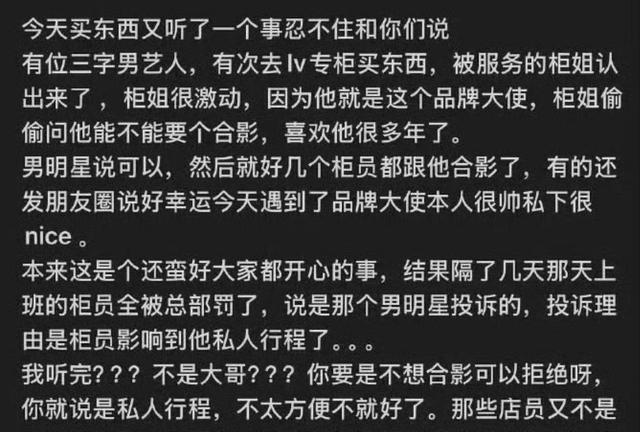

然后轮到“高贵男星”翻车。柜员请他合影,他答应得爽快,朋友圈里被夸“亲切”。几天后,投诉信飞到总部,理由是“干扰私人行程”。柜员被罚,照片也被要求删除。

为什么不当场拒绝?一位公关经纪透露:合影能换来短暂社交媒体好评,但担心品牌方追责,于是事后投诉把责任推给柜员,既保人设又甩锅。

另一条小道消息更绝:有位三四线男演员开价日薪六位数,耳麦里却连台词都要人喂。他不是疯,而是赌制作方临时换人更亏。

光鲜与谎言对撞,背后有共性机制。第一,信息流失速扩散,爆料成本低。第二,影视制作周期拉长,权力过度集中。第三,品牌对明星的依赖度高,导致议价错位。

受害者不仅是粉丝的信任感,更是无名工作人员——被骂的录音师、被罚的柜员、被拖薪的群演。他们没热搜,也没律师。

有人问:娱乐圈为何总在年底“塌房”?一位策划给出解释:Q4广告预算很大,所有人都在抢C位;抢得越狠,缝隙越多,爆雷就越快。

怎么办?平台别再把红毯当直播流量榨汁机,给事件预留澄清空间。经纪公司应建立内部合规:录音存档、工作餐明细、投诉流程透明化。

从业者也需自保。场务阿强告诉我,他现在随身带一支小录音笔,不为曝光,只为被追责时有物证。“一场夜戏被骂三小时,没录音就只能认。”

观众不是只能吃瓜。买票前多看看制作班底,别被流量吊着走;品牌合作时要求公开抽佣比例,逼资本揭开换算公式,才是长久之计。

还有一个常被忽视的角色——行业协会。它们手握准入和罚单,却常年隐身。若能像体育联盟那样公布违纪名单,再大牌的导演也得掂量成本。

艺人们也并非全黑。某女演员把片场剩菜打包给群演;某男歌手在航班延误时帮地勤解释流程。这些没被热搜记录的片段,才让人相信人性不只一种颜色。

真正的关键在于“可验证”。一旦所有拍摄、领奖、商业合作都留下流程记录,炒作空间就被压缩,粉丝也不再仅靠道德想象来爱或恨。

或许那时,红毯上依旧闪光,但后台的空气能少点火药味。等到下一次年终盛典,我们能聊的不再是谁塌房,而是作品本身的好坏。

娱乐业不必完美,但可以诚实。只有当华服下的缝线被允许看见,观众的掌声才会更踏实,创作者的腰杆也能更直。

结尾留个开放式问题:在“围观塌房”之外,你最想为这个行业加上一条什么规则?或许,答案来自每一个付费看戏、写评论、按下转发键的我们。