有一个地方,常常被历史书写成命运的转折点,却很少有人真正想过,它为何会如此举足轻重?山海关,这座“天下第一关”,不仅是明清两代的国门要塞,更与一个人的生死荣枯紧紧相连——吴三桂。拂晓前的寒风中,骆驼的铃声从关口西侧传来,马蹄碾过山道,带着关内外将士的命运奔涌而来。有人说,兵败如山倒,可这一关,却让失败者起死回生,亦让胜利者功亏一篑。

当年,李自成的大顺军压境北京,崇祯皇帝自缢,明朝灭亡已成定局。可就在这节骨眼上,吴三桂为何携清兵破关入关,推翻了李自成的短暂政权?他一面是血脉相连的家国,一面是外来入侵的满洲铁骑,他为何选择“引清兵入关”?有人说,为了门户之争;也有人说,为了守护家族产业。可是,真正的答案,或许藏在那座古老关隘的山石缝隙里。

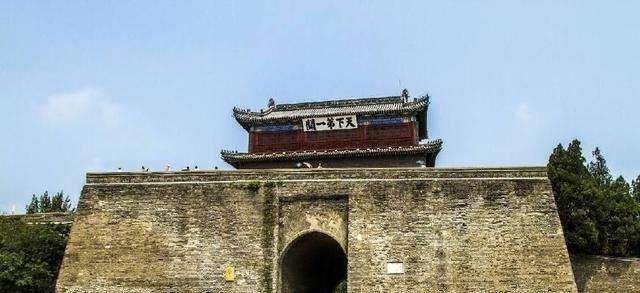

山海关自明成祖朱棣北征后就被重点修葺,凭借险峻的地理位置,嵌在燕山山脉与渤海之畔,南有深谷,北依海岸,易守难攻。长城在此转向东海,形成天然屏障。自此,“天下第一关”名号应运而生。正因如此,谁能掌握山海关,谁就能控制关外入侵者的南进路线,谁就握住整个中原的生杀大权。

1644年,李自成攻下北京后,兵锋直指关外,吴三桂驻守锦州,得知南京失守,家乡危在旦夕,他满面愁容地看着城墙,一字一句地念着家书:“若家破人亡,何以报主?”当时还有多尔衮的使者在旁劝说:“三桂牵开关门,清军与大顺厮杀,中原自可太平。”吴三桂闻言,眸光一黯,拂袖道:“既为边将,岂能眼见家园尽毁?”于是,他打开城门,满洲骑兵一马当先,冲入关内。几日之内,大顺军被击溃,吴三桂从此成为清初定鼎的重要功臣,却也背负了“汉奸”的骂名。朱元璋曾警示后人:“边臣须谨记,家国就在一线之间。”

而此时,北京城里却风雨飘摇。清军入关后,顺治天子尚幼,多尔衮掌权,朝局倾颓。占据山海关这把“钥匙”的吴三桂,此后便摇摆在辅政与自保之间。多尔衮四次下诏拜他为“平北王”,赏赐无算,吴三桂却始终心存戒惧。他深知,手握山海关,不仅能挡住关外的敌军,也能抵御朝中权臣的窥觊。可他没想到,日后自己会带着这座关口的威名,成为反清复明的旗手——可他又因何在康熙年间被列为“大清第一罪人”呢?

说到北京,这座自古便是幽云十六州要地的都市,其重要性无需多言。辽金时占据此处,宋朝北伐屡战屡败;元代忽必烈首都却迁自大都;明成祖一举夺回燕京,又将监国重任交给太子;清朝顺治年间,更是北向游牧民族入侵的咽喉必争之地。山海关守住了关外千里草原,而北京,则是守住了中原的心脏。每一次换朝,都伴随着对这座城池的激烈争夺。可见,若无北京,便无天下之基,也无后世所称的“天下共主”。

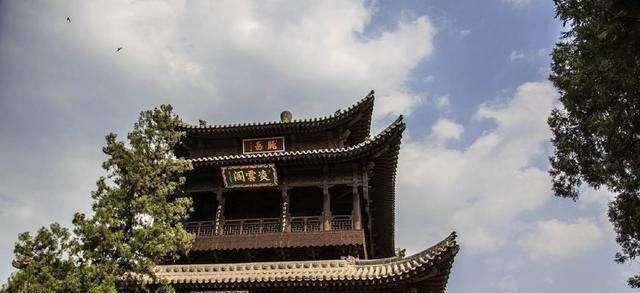

再往西走,太原盆地如同一只张开的巨口,扼守中原南北交通要道。北魏时期,尔朱荣借此起兵,一战成名,被封为太原王;高欢也在此操演铁骑,积累实力,最终与宇文泰分庭抗礼;唐初李渊更是在晋阳起兵,一举点燃了玄武门之变的导火索。太原,既是兵家必争的粮仓,又是权臣崛起的摇篮。正是这片沃土,哺育了一个又一个改天换地的英雄。

往东南,徐州的彭城自古便有“五省通衢”之称。陶谦让荆州,曹操接手徐州,背后是无数粮饷、兵力的交换与算计。曹操在此驻军,不仅掌握了淮海之阔,也顺势掌握了漕运,大量粮草自海上、江上源源不断输往后方。每一次政权更迭,徐州都在见证,谁控制了这里,谁就能左右华东的经济命脉。可惜,好景不长,黄巢起义、安史之乱,徐州也几度易主,成为割据势力争夺的焦点。

而南方的襄阳,又是另一番景象。古人称其“南襄隘道”、“南船北马”,宛如悬在洞庭与荆江之间的铜墙铁壁。襄阳水路与陆路交汇,经此即可直逼荆楚腹地,抵御北方的劲旅。宋金之争,襄阳坚守数年,成为南宋最后的屏障;明初边将多次驻守,严防倭寇与苗贼南侵。襄阳的守军常常在秋风中摆开阵势,箭矢如悬河落雨,令来犯之敌闻风丧胆。

五处重镇,南北东西,铺展开一幅古代中国的军事版图。它们有的依山傍海,有的扼水控路,有的兼具漕运要津。它们之间看似孤立,却在历史长河中相互呼应:山海关与北京,共同守护中原的北大门;太原与襄阳,分别把守黄河与长江的咽喉;徐州则串起南北经济的纽带。正是掌握了这些要地的政权,才真正握住了天下的主动权。

可这五处重镇,也从未脱离过人和的考验。无论是吴三桂开关引清,还是李渊在太原起兵,又或是曹操借徐州之力南征,背后都是复杂的利益纠葛、血脉亲疏与忠诚背叛。每一次权力反转,都在这片土地上留下了深深的创痕。正所谓“得关者得天下”,可若失去了人心,哪怕关隘易守,也终究难以长久。

历史的长河中,山海关、北京、太原、徐州、襄阳这五个点,像五颗棋子,连成一线。每当朝代更迭之时,它们便成为各方势力必争的焦点。而那一声声马蹄响,既是兵临关外的前奏,也是一段段英雄悲欢的序曲。或许,正是这些关隘的存在,让纷乱的时代多了几分悬念,让后人品味到“天时、地利、人和”三者缺一不可的深意。参考资料:资治通鉴;明史。