管子说:“拥有万辆兵车的大国,必定有积累万金财富的大商人;拥有千辆兵车的中等国家,必定有积累千金财富的商人。这是因为利益会向某些人集中。”(国家只要)计算农业生产,衡量粮食储备,就足够(维持)了。管子又说:“一旦调控物价、征收赋税能按时进行,那么市场就能稳定。”要让有万户人家的城镇必定有万金的积蓄,藏钱千万;有千户人家的城镇必定有千钟粮食的积蓄,藏钱百万。说的是要以农业为根本,以商业为末节,根本和末节相互协调平衡,这样那些大商人和富豪之家就不能有丝毫的掠夺。

莆田并非(行政意义上的)郡邑,但田赋却位列全省第一位,以全国统计,当时位列第四位。莆田也并非通商口岸,但关税位列全省第三,这是因为此处不设海关,所以本地货物的输出缺乏(记录),而人们不吝惜钱财,所以外国货物的销售市场加倍旺盛。这并非是莆田的福气。凡是通商口岸的有利之处,必定是其出口超过进口。即使做不到出超,能做到进出口平衡,也还不失为有利;如果是进口超过出口,那么财力就会窘迫了,但商人却不知道这个道理。商人只希望做对自己有利的事,而其他方面的损失则不顾。商业自由竞争,(商人)各自竭尽智谋能力来达到经济上的欲望。等到竞争激烈时,供给的数量往往超过需要的数量,结果所得到的就与希望相反,(他们)只会归咎于市场行情不好、社会购买力衰退。却不知道其中的原因很复杂。尝试推究根本与末节,以便让善于经商的人(能够)进行改良。

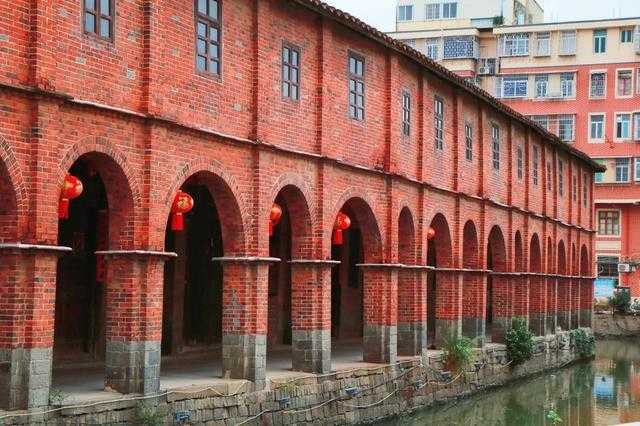

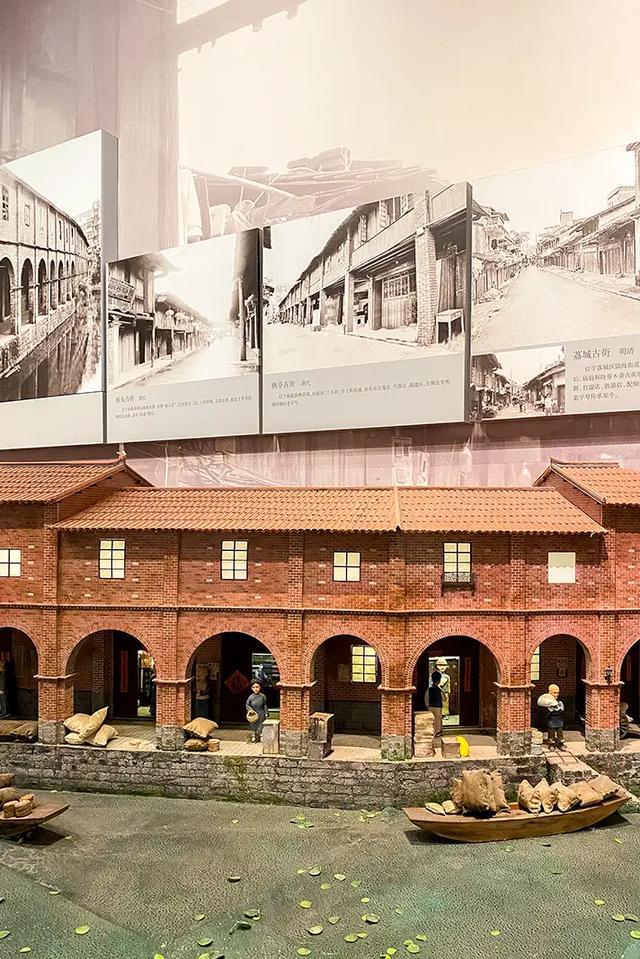

商业最看重资本。(莆田商人中号称实力雄厚的,豆饼商居第一位,桂元商居第二位,布商居第三位,京果商居第四位,轮船栈行商居第五位。他们的资本每家不过一万多到两万元为止。有五六家领袖商号,他们的资本大概接近七八万元。)资本不足,就向钱庄贷款,这是资本活动的途径。上海来的货物由轮船运输而来,代办商为其办理报关、垫付运费,约定半个月后还款,从而获取利润和佣金。货物运到涵江后,由各商号再分配到城区、黄石、笏石、江口、西天尾各镇,从而获取货物价格的赢利。如果是赚取佣金,那么价格的涨落风险由买家承担;如果是获取买卖赢利,那么价格的涨落风险就由卖家承担。陶朱公(范蠡)有句话说:“别人抛弃时我买进,别人需要时我卖出。”说的是在价格低时买入,在价格高时卖出。莆田商人却反其道而行之,物品价格贵时争相购买,唯恐落后于人;物品价格贱时争相抛售,唯恐货物留在手里。落后于人(不进货)就无法维持其门面,留着货物就会严重损失利息。这叫做高价买入而低价卖出,所以获利总是很少,而亏损负债总是很多。一家商号破产,往往会牵连几十家,这是资本枯竭的害处。资本不足,拮据的状况显露在外,于是(商人)就从事投机事业,期望获得不可知的侥幸之财,来弥补自己的损失。小贩订货,预先缴纳押金,约定日期取货,这叫“浮筹”。大商贩投资于面粉、洋糖交易所,这叫“抛盘”。交易所是买空卖空的机构,其性质与赌博没有差别,而其危害有时还超过赌博。一天之内,上下午开盘六次,物价涨跌决定于一句话,如同电流和水泡一样,变幻莫测。涵江商人拿着小额定金一旦用尽,就无力再投入。民国十九年、二十年,涵江商人在交易所失败的(损失)有六七十万元,其结果导致财力更加枯竭了。

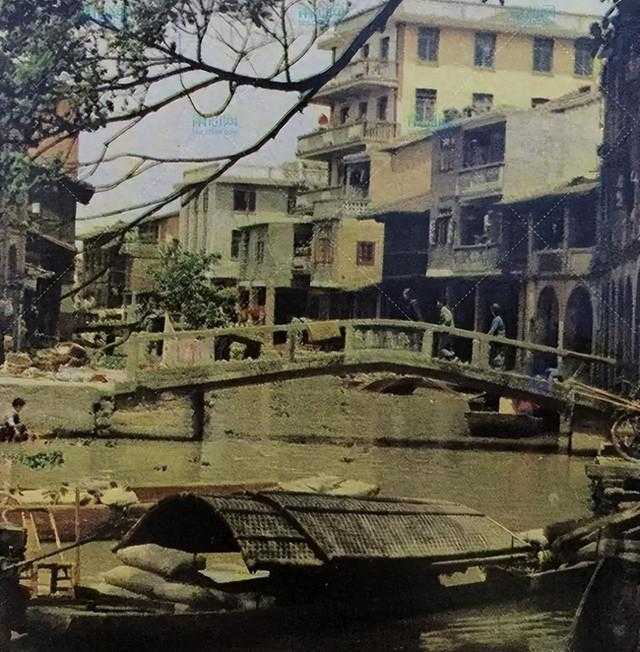

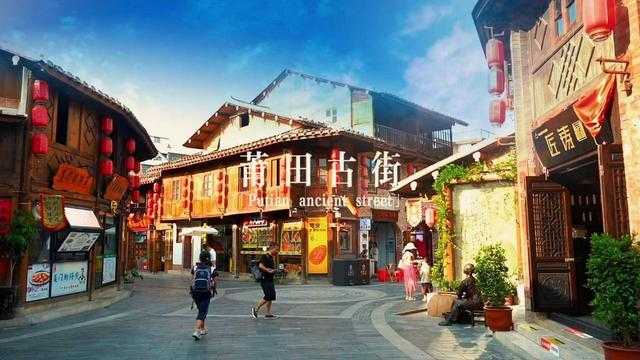

商业最看重销售市场。莆田的河流仅能通到仙游为止,而且浅滩石濑不利于行船。以前,仙游的货物以涵江为集散中心,销售市场比较广阔。民国十七年,小船开通港口直达枫亭,于是仙游的销售市场完全失去。又因为涵江的税则附加过重,从枫亭进口的货物,反而倒灌销售到莆田。那边兴盛,这边衰落,是自然的趋势。等到销售市场越来越狭窄,同行业之间的排挤就越发激烈。一家降价销售,几家必定共同减价。即使亏本也不愿意(失去市场)。亏本太严重,又成为破产的原因。而破产又是信用薄弱的原因。这是因果互相连环冲击。

商业最看重信用。谚语说:“(古代)划地为牢,狱吏不担心犯人逃跑;劈木为符,百姓不会欺骗。”莆田商人承包果树,即使是几百金的价格,用一枚铜钱作为定金,到期时果子如果没有收成,价款也一定要全额支付,这是因为信用的缘故。桂元商订货,用草纸写下价格银两,到期兑现,没有失误的,也是信用使然。所以,信用是无形的资本。从前,商人的欲望和能力较小,不敢承担过大(的风险),所以信用最彰显,一分资金可以抵三倍的货物。民国以来,省会(等地)倒闭的风气传到莆田地区,商人破产,法律没有严厉的制裁,时间长了,(商人就)心存侥幸进行尝试,隐匿资产而请求折价偿还(债务),信用越来越薄弱,那么活动资本就越发困难,金融就越发紧迫。这又是因果互相连环冲击。

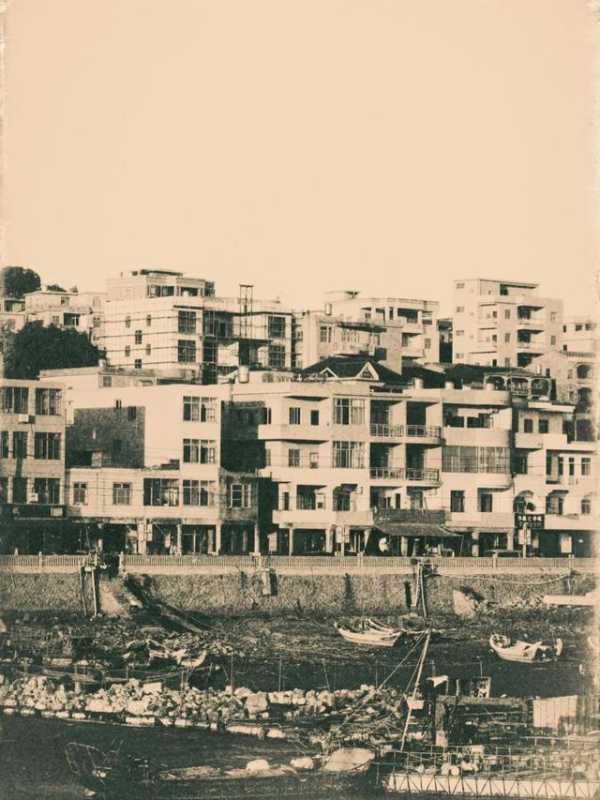

金融。《周官》记载九府流通钱币的方法,钱叫做“泉”、“刀”,货币叫做“货布”,(此处记载可能有误)。泉(钱)利于流通如刀,布(币)流通如布。在海上通商以前,莆田使用银两,储藏的白银不下千万。到了道光、咸丰以后,改用银圆,但仍然按其轻重和质量计算。有将银元中心凿掉而保留外圈的,名叫“破番”。光绪、宣统年间,检验银子真假都用錾子凿开鉴别。莆田没有光面洋钱,不利于外汇,所以现金仍留存在内地。涵江号称“硬港”(现金充足),那时生活费用不高,又有华侨汇款进来,出入还能保持平衡。从光绪初年到末期,交易以银圆为本位,墨西哥银元一元可兑换铜钱一千零八十文。光绪二十年,马江铸造银元,(同时铸造的)一角、二角的银辅币(银角子)价值逐渐低落,降到十二角(小洋)兑换一银元(大洋)。光绪三十年,改铸铜元,一枚铜元当十文铜钱。后来铜元价值低落,一枚仅能当五六文钱。民国以来,又降到(一枚当)三文钱。而物价却只增不减。民国八年,粤军进入漳州,设炉鼓铸成色低的银角,输入各县,开始时以十三角抵一银元,逐渐降到十六角,又降到二十角。福建凤山楼兵工厂也改铸低成色银角来抵制它。到了这时,物价奇高,一天之内变动多次。而涵江钱庄的私钞,就乘机兴起。(考证涵江航运始于光绪二十年,上海货物进出还经由琯头、堵心口,不久改由厦门转口。宣统初年,才直接与宁波通航。民国三、四年,又进一步与上海通航。民国九年,又进一步与大连、营口通航,满载货物进来,空船出去。像这样过了几年,白银和货物外流,商业状况渐渐感到支撑不住。于是私人设立了二十多家钱庄,各自发行角票来代替现金。民间受到劣质银角的影响,对于角票尤其乐于接受。无形之中,角票已经把劣质银角驱逐到境外了。这又是涵江商人投机心理的表现。)民国十五年,北洋军阀董胜标驻扎莆田,强行摊派巨额款项,钱庄渐渐支撑不住,相继倒闭。角票流通在市面的达二十几万元,无法收回。银根因此紧缩。民国十七年,海军陆战队驻扎莆田,取缔私票,限制城、涵两地各设一家钱庄,仍允许发行角票。民国十七年,涵江商人组织莆田农工银行,发行私钞。民国十九年,又设立莆田实业银行,发行私钞,都向财政部登记。民国二十年,莆田人何显祖任第八区剿匪司令,招抚民军,设立整理财政处,接收农工银行改为官办。钱庄、银行各被摊派巨额军饷。民国二十年,谭启秀旅长进入莆田,何显祖被解职,农工银行关闭,钞票在市面未收回的有八九万元,银根又一次紧缩。民国二十一年,县长龙炎允许设立钱庄八九家,各自发行角票。民国二十四年,又先后关闭。这一年四、五月,鹭江轮船遭劫,涵江商人汇款损失四十余万元。银根紧缩,于是到了无法支撑的地步。这一年七月,农民银行来莆田设立办事处。九月,中央颁布法令,银币收归国有,国家发行钞票作为法币,民间持有银元的必须换领法币,否则以危害民国论罪。军警沿途检查,到这时民间没有藏银了。民国二十五年,交通银行来莆田设立办事处。同时,福建省银行也设立分行。民国二十六年,莆田城内的省银行在城内设办事处,代理县金库。到这时,金融机关全由政府统制。莆田实业银行自动停业。对商人最有利的莫过于汇款:在福建省内的,每千元收汇费五角;邻省不分远近,每千元收汇费一元。至于(以往)莆田的商人汇兑(业务)也断绝了。民国二十六年统计,在莆田发行的钞票:农民银行一百三十万元,交通银行八十万元。商民定期存款四十万元,活期存款三四十万元。农民银行办理合作社放款十万余元。交通银行办理押汇十余万元。莆田的财富实力可以计算而知道了。

民国二十六年,抗日战争爆发,敌人宣布封锁海口,但英美商轮通航如故,敌人布置在海底的水雷被沿海村民捞取殆尽。民国二十七年,汕头失陷以后,中外通商只剩下涵江一个口岸,百货堆积得几乎无处可容。省里设立了贸易公司及货物进口登记检查处。莆田县政府设立货站。涵江贸易的繁盛程度超过了上海。涵江商人致富的程度是以前的数十倍。民国二十九年,敌机数次轰炸涵江。这年冬天,外轮通商转移到福清海口,涵江市面又由盛转衰。民国三十一年,中央(政府)物资缺乏,放松了海上的禁令,凡是粮食、棉织品、药材、机器四项,不论来自哪个国家,都准许进口。于是惠北的航运业大为兴盛。莆田用桂元、蔗糖出口,而从浙江属的沈家门运回上海的布匹、药材。这一年七月,敌人在沦陷区禁用法币。于是,上海发行的钞票倒灌入内地,而物价就越发高昂。由此可知经济战争,其危险性更胜于枪炮,我国的商人应该有所觉悟了。