若只看军校成绩,张学良无疑是一位天赋异禀的职业军人。

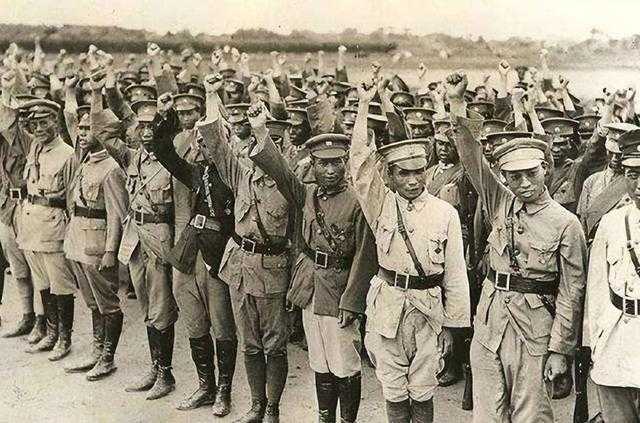

1919年,19岁的张学良 进入东三省陆军讲武堂 炮兵科,是当年最优秀的一批学员。

他在炮兵科的军事理论成绩获得第一名,彼时的讲武堂课程完全照搬日本陆军士官学校 体系,教官不少是日本陆军大学 的高材生,战术、后勤、阵地战都属于国内一流。

换句话说,张学良的基础素养,打了个漂亮的起点线。

但军校第一,不等于战场第一。张学良的悲剧在于——起点太高,战绩太低,信仰太重。

他并非没有上过战场,关键是——每次战略部署,他都在做选择;每次决策之后,代价都极其沉重。

第一次战略部署:“一字长蛇阵”,败给苏军机械化军团

时间是1929年 ,中东路事件爆发。对手是工业能力碾压中国的苏联红军 。

张学良调动6万东北军 与苏军在满洲里至绥芬河之间展开对峙,他做了一个选择——拉开战线,布置成两千多公里的一字长蛇阵 。

这个部署,从战术角度看过分乐观。分兵太散、火力不足、后方补给瘫痪,对手又是高度机械化的军队,不出意外地被打穿、击溃。

结果令人窒息:东北军伤亡超2000人,被俘8000余人,失去黑瞎子岛等战略要地 。

这场战斗,是张学良逻辑下的“长线制衡”,但面对苏军突击,就显得过于理想主义。

战后,张学良在回忆录里并没有过多地辩解。

他承认自己当时对现代战争的理解还停留在教条主义阶段 ,而苏军的实战性是东北军完全无法比拟的。

第二次出手,中原大战:“巧电入关”,险为侵略者铺好门路

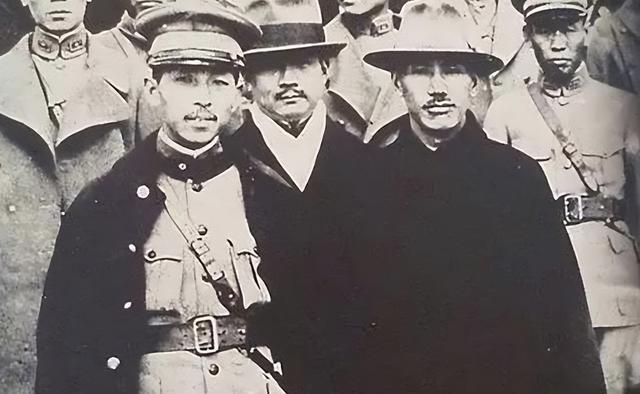

1930年,中原大战前后 ,蒋介石与冯玉祥、阎锡山的矛盾白热化,华北局势又一次告急,对张学良来说,是一次巨大的权力转折点。

他使用“巧电”方式表态,随即动用精锐12万人马,分三路南下入关 声援蒋介石,表面是在统一国家,实则是用兵权下注“南京派”。

问题是,这次看似光鲜亮丽的大兵压境,却把东三省彻底掏空了 。

留守仅五个旅、6万人守备东北 ,而且新编部队比例极高,实力脆弱。日本关东军正是看准这个权力真空,发动九一八事变,轻而易举拿下整个东北。

情绪层面,张学良希望“国家统一”;战略层面,这次的判断让他成为东北沦陷的间接责任人 。

用12万人的进军换来的不是胜利,而是彻底的家门失守。

第三次热河抗战,虽败犹荣,终被历史湮没

时间来到1933年 ,东北已丢,华北告急。张学良在军事上试图做最后一搏——组织东北军在热河抗击日军。

他调动的还是那批兵力素质参差不齐的队伍,而且此时东北军派系林立、军心涣散,没有系统的战斗力。更现实的是,日本此时的后勤、空军、火炮能力已大幅领先。

战局在情理之中地溃败。张学良不得不放弃热河,退向关内。

有人说他是“纸上谈兵”,可从热河战事推敲,张学良做的,是在资源极端匮乏下的硬撑 ,并非挥霍轻率。

他没有逃,是选择了以“守”为荣。但现实就是,在当时的资源与格局下,这场仗注定打不赢。

若论最成功的一次“军事决策”:不是战术,是政治

1936年12月12日,西安事变。

张学良没有排兵布阵,却做了他一生最具“战略意义”的行动——扣押蒋介石 ,转折中国抗日命运。

这次兵谏无人员伤亡,无政变样貌,但校准的却是整个国家线路。

日军压境,全国内部却还在内战 ,张学良选择站在民族大义一侧,推动了第二次国共合作,抗日民族统一战线的建立 。

有人说,他是因东北军战败而焦头烂额,想借民族抗战重新上牌桌;也有人说,这是一场理想主义的背水一战。

无论动机是什么,这场不流血的兵变,让历史拐了一个最重要的弯道。

他输在战场,赢在人心:张学良的军事悖论

纵观三次战略部署,张学良在两次最现实的战争中失利:

• 一次败于轻敌与兵力分散;• 一次败于战略失误与内部空虚。第三次虽有守疆之战,但战意高于战绩。而全中国最记得的,不过就是他“让我一致抗日罢了”的坚持。

他是一个不合格的战略指挥官,却是一个符号式爱国者。

他所受的军事教育极精英,人生开端极辉煌,但无论是日本实战考察的震撼 ,还是战场的频频失利 ,都显示出他的格局偏理想主义,且严重低估了军队组织动员与实操之间的落差。

东北军没败在他手上,却也因为他,彻底失守

张学良曾执掌整个东三省,拥有过现代化条件中最精良的一支军队——东北军 。

但遗憾的是,这支军队始终没能完成从地方军阀武装到现代国家军队的蜕变。

派系斗争、资源分割、纪律松散、备战任性 ,把他一度的军事雄心,磨得一干二净。

当年的讲话他提及,“日军每一个中队都有完整的医疗与炊事系统,而我们的部队,还在草垫堆宿。”一句话,道尽了差距,也隐含着某种内疚。

他们输的,不只是打仗,更是制度,组织,管理,还有认知。

军事才能几何,不如换个问题问:张学良到底欠东北什么?

如果军事能力就是“打仗是否打赢”,张学良确实不在一线军神名册中。

但我更愿意说,他来看战争,不是为赢,而是为不输掉国家 。

他兵败多次,却没有头也不回地南逃,他在民族战线上一次跨步落实抗战联盟,他囚禁蒋介石,却保全对方性命,他的军事哲学,从来就假设:拼命一搏,不是为了战,而是为了国。

而残酷的是,东北的易手是无法修复的痛。

他欠东北的,不是一场战争的胜利,而是一次不该失守的沉默。