你有没有想过,两颗粒子相隔上千公里,却能“心有灵犀”?当其中一个发生变化,另一个会瞬间做出对应反应,仿佛它们之间存在一种看不见的心灵感应。听起来像玄幻小说里的情节对吧?但这并不是魔法,而是真实存在的科学现象——量子纠缠。爱因斯坦曾经对它非常不满,甚至讽刺地称之为“鬼魅般的远距作用”。可几十年后,科学家们真的在实验室里,让这种“鬼魅”显形了。今天,就带你走进量子实验室,亲历一次“纠缠光子”的神奇之旅,看看科学家们到底是怎么一步步把这个“魔法”变成了现实。

第一步:制造一对“心有灵犀”的光子。要实现量子纠缠,第一步得先“生出”一对有纠缠关系的光子。科学家们用的是一种非常巧妙的方法:他们让一束高能激光照射进一种特殊的晶体。这种晶体可不是普通的材料,它内部的电子分布非常特殊。当激光穿过时,激烈的电场作用会让晶体里的电子像跳舞一样剧烈震动。在这个震动的过程中,部分高能光子会“裂变”成两颗能量更低的光子。根据物理定律,由于这对光子来自同一个“母体”,所以它们必须共同遵守能量守恒、动量守恒、角动量守恒。简单理解就是:如果母光子是一个完整的圆,它分裂出来的两个小光子加起来,也必须能重新拼回那个圆。但最令人惊奇的地方在于,这对光子在被测量之前,并没有提前“约好”各自的状态。比如说,如果我们把母光子的属性想象成一枚硬币的正反面,分裂出来的两个光子就好像处在既是正面又是反面的“叠加”状态。只有当你真正去测量其中一个光子的属性时,这种叠加态才会“坍缩”成确定的状态。

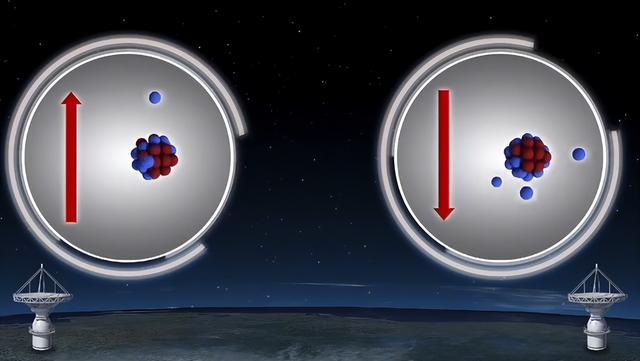

第二步:分开他们,让他们各奔东西。制造出“心有灵犀”的光子之后,科学家的下一个目标,就是让这对“孪生”光子各自踏上旅程,奔赴遥远的目的地。怎么让光子各奔东西呢?其实很简单,由于能量和动量守恒,这对纠缠光子一出生,方向就是互补的:一个往东,一个往西,无论谁往哪飞,另一个都要“对称”地飞到另一边。在传统的实验中,科学家只需要在桌子两边放上探测器,就能“逮住”这对彼此相连的光子。但中国科学家并不满足于“桌面实验”。他们把这一切的尺度,直接放大了上百万倍,这就是著名的“墨子号”量子卫星实验。2016年,中国发射了世界上第一颗量子科学实验卫星:“墨子号”。科学家们让卫星内部特殊装置产生纠缠光子对。接着,通过两条独立的光路,这对“心有灵犀”的光子被分别“发射”到地球上相隔1200公里的两个城市。

你可能会好奇:这么远,光子能飞过去吗?答案是:只要你安排得足够精密,光子的确可以在大气层、云层、风雨中,穿越千山万水,抵达地面。当然,这个过程异常艰难。首先,地球大气层对光子来说可不是“透明玻璃”,而是充满“陷阱”的障碍:空气分子、灰尘、气溶胶,每一样都可能让光子“迷路”,甚至“丧命”。为了最大限度减少损耗,地面接收站都建在海拔较高、空气稀薄的地方,比如丽江的山顶和德令哈的高原。但这还不够。科学家必须精准计算卫星轨道、发射角度和地球自转,还要实时调整接收设备的方向,像打靶一样“捕捉”高速飞来的微弱光子。哪怕是微小的晃动或角度偏差,都可能让整对光子“失联”。

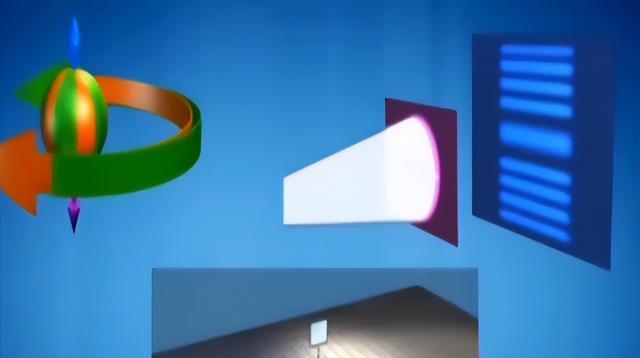

第三步:测量,让“叠加”坍缩成现实。当纠缠光子分别飞向远方后,科学家们迎来了最关键、也是最具挑战性的一步:测量。这一步不仅要用“证据”证明光子的确处于纠缠状态,还要揭开量子世界最神秘的“叠加坍缩”过程。这时,时间同步成为“配对”的关键。每一对纠缠光子,从诞生的那一刻开始,飞行的路径和速度都已被精确计算。地面探测器就像两台超级秒表,精确到纳秒乃至皮秒的级别。只要两地的探测器在几乎同一时刻捕捉到信号,电脑就能判定:这就是同一对“光子双胞胎”。配对完成后,第二个难题出现了:我们怎么知道,这对光子真的“心有灵犀”,而不是碰巧结果一致呢?科学家用的是一种极具巧思的方法:随机测量。在丽江和德令哈的接收站前,各自都放了一块可以自由旋转的偏振片。

可以把它理解为一扇特殊的百叶窗,只允许特定方向的光子通过。每到一对光子到来,科学家就随机调整偏振片的角度,有时直着放,有时斜着放,有时横着放,完全没有规律。如果你只看其中一个光子的结果,确实就是一团乱麻。但奇迹发生在大数据统计之后。科学家把成千上万对光子的测量结果汇总起来,进行比对。你会发现一个令人咋舌的现象:两地的光子虽然各自“扔硬币”,但它们的结果却以一种惊人的数学规律紧密关联。比如,丽江那边的偏振片角度调整到某个值时,德令哈那边的测量结果会同步“呼应”!这种关联并非偶然,更不是事先约定好,而是遵循一种叫做“贝尔不等式”的量子理论预言。远远超过了经典物理学所能解释的范围。所以,下次再有人跟你聊“量子纠缠”,你大可以自信地说:这不是魔法,而是硬核科学!

最后呢,如果你也对这些反常识的科学认知感兴趣,欢迎加入我的频道,在这里呢,我会持续的跟进前沿科技的发展,陪你一起探索宇宙的奥妙。如果你有什么脑洞、疑问或者独特的见解,非常欢迎在评论区畅所欲言,感谢大家观看,我是探索宇宙,我们下期再见。