在中国历史的璀璨将星中,有人以勇猛著称,如霍去病;有人以智谋取胜,如韩信;

而卫青,则是以沉稳、坚韧、忠诚与战略大局观立于巅峰的军事统帅。

他出身卑微,是平阳公主府中婢女卫少儿与小吏私通所生之子,幼年为私生子,成年为家奴,牧羊于陇亩之间;

却在短短十余年间,跃升为汉武帝时代抗击匈奴的最高统帅,七征漠北,未尝一败,官至大司马大将军,封长平侯,位极人臣。

他是西汉反击匈奴战争的奠基者,

是中国古代“国家军队”模式的开创者,

更是少数能在皇权巅峰下全身而终的功臣典范。

一、命运转折:从骑奴到帝国统帅

卫青的命运,始于姐姐卫子夫入宫受宠。

她原是平阳公主府中的歌女,后被汉武帝看中,纳入后宫,渐得宠爱,最终立为皇后。

作为外戚,卫青也因此获得机会进入宫廷任职,初为建章监(皇宫警卫官),深受武帝信任。

然而,真正让他崛起的,不是裙带关系,而是能力与胆识。

公元前129年,匈奴南下侵边,汉武帝首次大规模出击,派四路大军各万骑出塞。

其余三路或无功而返,或全军覆没,唯有卫青一路直捣龙城——匈奴祭天圣地,斩首数百,破其气焰。

这是汉朝自高祖“白登之围”以来,第一次攻入匈奴腹地并取得胜利,史称“龙城大捷”。

从此,卫青成为汉武帝手中最锋利的剑。

二、七击匈奴:重塑汉匈力量格局

在接下来十余年里,卫青先后六次率军出征,每一次都精准打击匈奴核心势力:

- 河南之战(前127年):收复河套地区,设朔方郡,使汉朝获得战略缓冲带;

- 漠南之战(前124年):夜袭右贤王庭,俘获王子十余人、牲畜百万,震动漠北;

- 漠北决战(前119年):与霍去病分兵两路,深入大漠千里,合击单于主力,迫使匈奴远遁,“漠南无王庭”。

他的作战风格不同于霍去病的“闪电突袭”,而是稳扎稳打、步步为营、以正合为主、奇变为辅。

他善于组织大规模骑兵兵团协同作战,注重后勤保障与情报侦察,强调“不战而屈人之兵”。

司马迁评其用兵:“行军安仁,不为苟胜,严正而不失恩信。”

他不滥杀降卒,不掠民财,军纪严明,深得士卒之心。

更重要的是,他改变了汉军对匈奴的心理劣势——

从被动防御转向主动出击,从畏惧游牧骑兵到掌握机动作战节奏。

可以说,卫青开启了汉朝全面反攻的时代。

三、为人谦逊:功高不震主的生存智慧

卫青位极人臣,官拜大司马大将军,统领全国兵马,三个儿子尚在襁褓即封侯,连姐姐是皇后,外甥刘据被立为太子。

家族显赫至极,可谓“一门五侯”。

但他始终低调谨慎,谦退自守。

有人劝他招揽士人宾客以壮声势,他断然拒绝:“我幸以时报君,何须树私名?”

他对同僚宽厚,对下属体恤,即使面对年轻气盛的霍去病(实为其外甥),也处处礼让,毫无妒忌。

汉武帝欲为他修建府邸,他推辞道:“匈奴未灭,何以家为?”——此语后来被霍去病引用,广为人知。

正因为这份清醒与克制,他在汉武帝这样一位雄猜之主手下,始终未遭疑忌,得以善终。

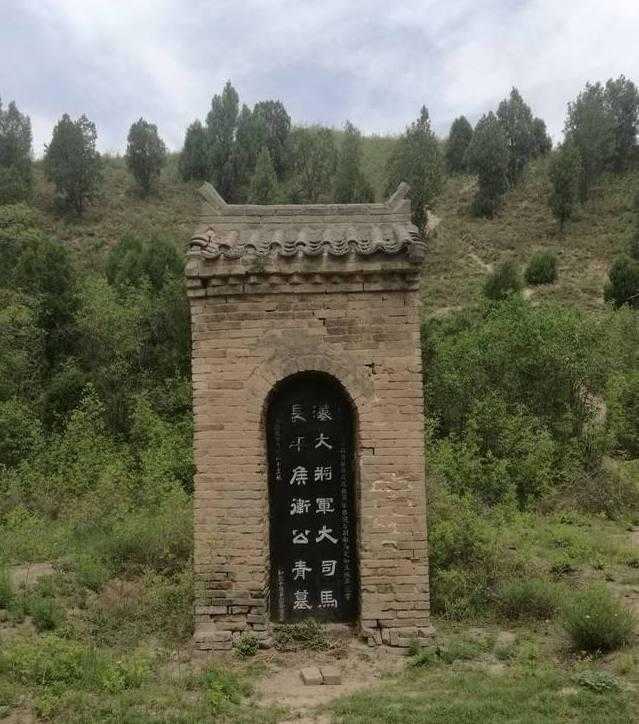

去世时,武帝命其陪葬茂陵,墓形仿照庐山,象征其战功盖世。

四、历史意义:国家军队的奠基人

卫青的意义,不仅在于战绩,更在于制度性贡献。

在他之前,汉军多依赖地方征发、临时集结;

在他之后,中央常备骑兵军团正式建立,职业化军队雏形显现。

他所率领的部队,不再是贵族私兵或临时民兵,而是由国家供养、统一训练、听命中央的职业武装力量。

这标志着中国古代军事体制的一次重大转型——从“封建式作战”走向“中央集权式战争”。

此外,他提拔了大量中下层军官,包括霍去病、李广利等人,构建了一支新型军事人才体系。

他的存在,使得汉武帝能够彻底摆脱对老将集团(如李广)的依赖,实现军权集中。

结语:沉默的巨人,真正的国之柱石

卫青不像霍去病那样光芒万丈,“封狼居胥”令人热血沸腾;

也不像李广那样悲情动人,“数奇难封”引人唏嘘。

但他却是那个时代最可靠的支柱——

每当边关告急,只要卫青出征,朝廷便安心;

每当大军深入大漠,只要有他在阵中,将士就有信心。

他一生未尝一败,却从不夸耀;

权倾天下,却从未逾矩。

他是中国历史上少有的兼具卓越才能与完美品行的统帅。

或许正如班固所言:

“长平桓桓,上将之元。薄伐猃狁,恢拓疆土。奠此朔方,匈奴远遁。”

他是奴隶之子,却成了帝国长城;

他是外戚出身,却凭实力赢得千古敬仰。

卫青的名字,不属于喧嚣的传奇,

而属于静默的伟大。