近日,国内潮玩巨头泡泡玛特在一次内部直播测试中,因工作人员未关闭麦克风,导致一段关于产品定价的私下对话意外流出。其中“这东西卖79确实有点……”和“没事会有人买单的”的言论,迅速在社交媒体发酵,被网友解读为一边指责公司“黑心”,一边嘲讽消费者是“韭菜”,引发了一场关于潮玩溢价与消费文化的广泛讨论。

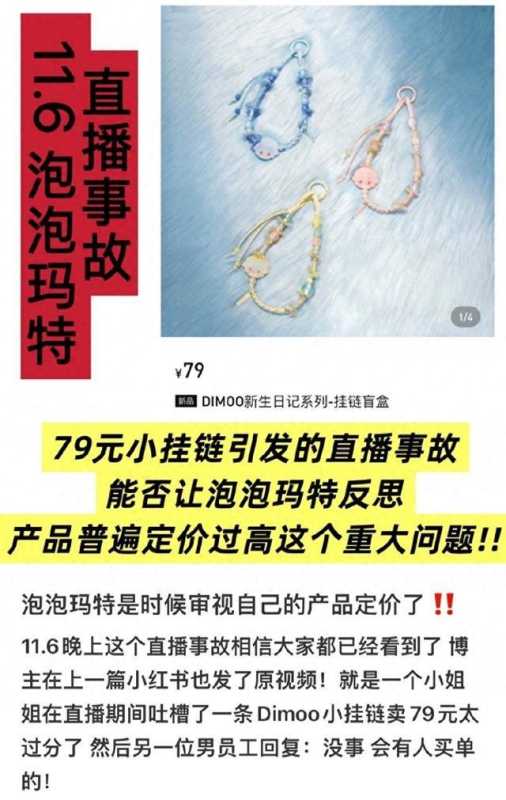

泡泡玛特,作为中国潮流玩具市场的领军企业,凭借其独特的盲盒商业模式和IP矩阵(如Molly、Dimo等),成功撬动了千亿级市场,并俘获了众多年轻消费者。其核心产品通常是以盲盒形式发售,消费者在购买前并不知道会抽中系列中的哪一款,这种带有博彩性质的购物体验,加之“隐藏款”的稀缺性,极大地刺激了用户的购买欲和收藏欲。一个常规的盲盒公仔售价通常在59元至79元不等,而更小的挂链类盲盒也维持着相近的定价。长期以来,市场对于其成本与售价之间的巨大差距就存在质疑,但粉丝们依然愿意为情感价值和收集的乐趣“为爱发电”。

图片来源网络

据悉,本次事件并非发生在正式的带货直播间,而更像是一次内部流程测试或准备工作。直播画面中虽无主播,但后台工作人员的对话被清晰地收录并传播了出去。根据网络上广为流传的片段,可以听到以下对话:

工作人员A(手持一款Dimo挂链盲盒,疑似在检查产品时感叹):“哎嘛,这东西卖79确实有点……”

话音未落,工作人员B随即接话,用一种略带调侃和毋庸置疑的语气说道:“没事会有人买单的。”

这段简短的对话,因其巨大的反差感和真实性,瞬间点燃了网友的情绪。在消费者看来,这段对话包含了两层刺痛人心的含义:第一,连内部员工都潜意识认为产品不值其售价,间接佐证了其“黑心”溢价;第二,公司层面或部分员工对消费者的心态洞若观火,并带着一种“割韭菜”的笃定,这种居高临下的态度深深伤害了用户感情。

泡泡玛特的财务数据或许能为这段对话提供一个注脚。根据其以往的财报显示,泡泡玛特的毛利率长期维持在60%以上。有业内人士曾分析,一个售价59元的盲盒,其直接成本(包括材料、生产、包装)可能仅在10元左右。巨大的利润空间支撑了其IP运营、市场推广和渠道建设。由此可见,“79元”的定价背后,是强大的品牌溢价和情感营销,而非单纯的物料价值。工作人员那句“有点……”的未尽之语,或许正是对这种商业逻辑最直白的感触。

图片来源网络

事件发生后,相关话题迅速冲上微博等社交平台热搜,各方观点激烈碰撞。

消费者与网友: 大部分网友感到愤慨和失望。微博用户@一只努力的Dimoo评论道:“原来在我们精心端盒、祈求隐藏款的时候,在人家眼里我们只是一群‘肯定会买单的冤种’。” 这种被冒犯的感觉是普遍的。但也有部分资深玩家表示并不意外,用户@盲盒爱好者小陈说:“其实大家都知道成本很低,买的是开心和社交货币。但被当面说出来,还是觉得像被泼了一盆冷水。”

营销专家观点: 一位不愿具名的品牌营销分析师指出,此次事故是品牌“后台”文化意外侵入“前台”的典型危机案例。“所有品牌都深知其溢价所在,但维护这种溢价需要一整套精心构建的价值叙事——比如设计、文化、社群归属感。泡泡玛特员工的对话,粗暴地打破了这种叙事,将冰冷的商业算计暴露无遗,这对依赖情感联结的潮玩品牌是致命一击。”

泡泡玛特官方: 截至目前,泡泡玛特官方尚未对此事件作出公开回应。其官方社交媒体账号下的评论区已被涌入的质疑声“攻陷”,要求其给出解释的声音不绝于耳。

图片来源网络

这场看似偶然的“直播事故”,像一面镜子,照出了潮玩行业高速发展背后潜藏的信任危机。当“为热爱买单”的童话被一句“会有人买单的”现实台词所击碎,泡泡玛特以及整个潮玩行业需要思考的,远不止是一次公关危机处理。

消费者或许可以接受为创意和情感支付溢价,但无法接受自己被品牌方视为“人傻钱多”的韭菜。此次事件是否会促使年轻一代消费者重新审视自己的消费行为?是否会倒逼潮玩品牌在定价策略和用户沟通上更加透明和真诚?

未来,如何重建与消费者之间的情感纽带,如何在商业利益与用户尊重之间找到平衡,将是泡泡玛特们必须面对的长期课题。这场由麦克风引发的风波,最终会随风而逝,还是成为潮玩消费文化的一个转折点?时间会给我们答案。