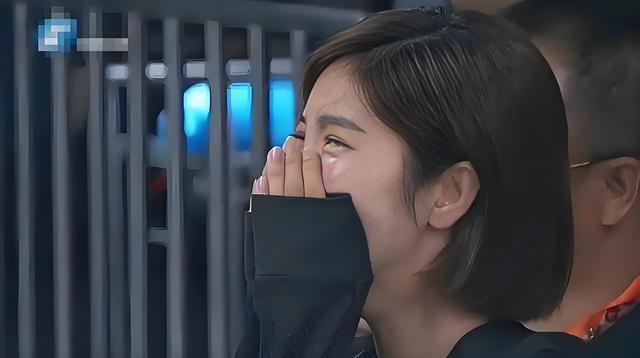

当媒体人曝料“某女星采访到一半突然崩溃,躺床上大哭胡言乱语,手脚挣扎式发疯”,多少人瞬间梦回娱乐圈那些“抓马名场面”?

你永远猜不到镜头外的艺人们有多疯癫:这位女星前一秒还在正常对谈,下一秒就毫无征兆地情绪决堤,把采访现场变成大型“精神出走”现场。那在床上手脚并用的挣扎,像极了被娱乐圈压力逼到窒息的困兽——看似光鲜的艺人身份背后,是常人无法想象的情绪内耗与精神紧绷。

早年的这类“发疯事件”,如今再看只剩唏嘘。那些曾在镜头前失态的艺人,大多逃不过“糊穿地心”的结局。这背后藏着娱乐圈最残酷的逻辑:观众可以容忍你有性格,但绝不能接受你“失控”。精神状态不稳定的标签,就像悬在艺人头顶的达摩克利斯之剑,一旦落下,事业基本宣告终结。

可反过来想,是谁把他们逼到了崩溃边缘?是无休止的工作压榨,是全网无死角的舆论审判,是娱乐圈“不红就糊”的生存焦虑。当我们围观这些“发疯名场面”时,看到的不仅是艺人的失态,更是一个行业对人的异化——它要求你永远完美、永远情绪稳定,却从不给你喘息的空间。

如今这些艺人早已消失在大众视野,只留下这些震撼多年的“黑历史”。这像极了娱乐圈的新陈代谢:疯狂过后,只剩遗忘。而我们在围观这些故事时,或许也该反思:对艺人的精神状态,我们是否少了些理解,多了些苛责?毕竟在聚光灯的炙烤下,谁又能保证自己永远“正常”呢?