机械工程

mechanical engineering

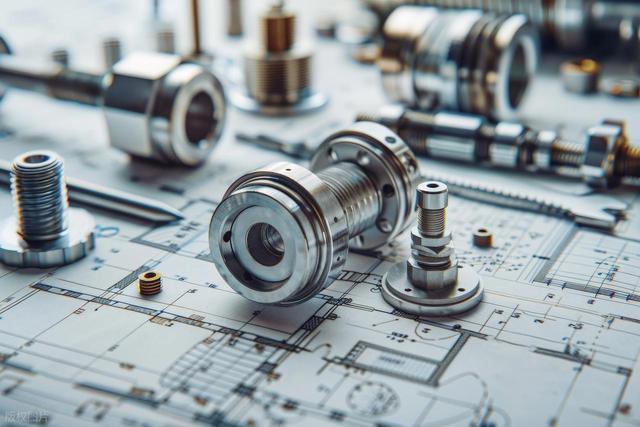

研究和解决各类机械和机械产业的全部理论和实际问题的一门应用学科。其研究内容涵盖各类机械与机械系统的设计开发、加工制造、检测调试、运行控制、管理维护、销售服务乃至回收处理等诸多方面;涉及工程力学、材料科学、机构学、设计技术、信息技术、自动化技术、管理技术等多种学科的交叉与集成。

由于任何产业和工程领域都需要使用机械,都有赖于机械工程与之相适应的发展,所以机械工程是国家繁荣昌盛的基础技术之一,机械工业是所有产业的装备部,是社会经济持续增长的重要支撑。

机械工程的服务领域和工作内容

主要服务领域有:

①能量转换机械,包括将热能、电能、流体压力能等转换为机械能的各种动力机械,以及将机械能转换为其他能量的能量变换机械。

②生产机械,包括农、林、牧、渔业机械,矿山机械,各种重工业机械和轻工业机械。

③服务机械,包括交通运输机械、物料搬运机械、办公机械、医疗器械、环境保护设备等。

④日用机械,如洗衣机、电冰箱、钟表、照相机、运动器械、其他家用电器等。

⑤各种武器装备。

工作内容按性质可分为6个方面:

①建立和发展可以实际和直接应用于机械工程的工程理论基础。包括工程材料学、力学、传热学、机构学、加工工艺学、控制工程学等。

②研究、设计和发展新的机械产品与系统。

③机械产品的生产。包括生产计划的制订,生产工艺的开发,工夹模具的设计,生产资源的优化组合,对产品质量进行有效控制等。

④机械制造企业的经营和管理。包括面向社会需求,培育开拓市场,参与全球竞争,追求企业内外资源的灵活有效配置,实现对市场反应的灵捷化与快速化。

⑤机械产品的应用。包括各类机械与成套设备的选择、订购、验收、安装、调整、运行、监控、维护、功能改善和回收利用,以保证其可靠性、安全性和经济性。

⑥研究和解决机械产品在制造和使用过程中产生的环境污染和自然资源消耗方面的问题。

机械工程学科分支

机械的种类繁多,机械工程研究的内容十分广泛,可以从不同的角度进行不同方式的分类。例如,按功能可以分为动力机械、运输机械、加工机械、检测机械等;按服务的产业可以分为农业机械、矿山机械、化工机械、纺织机械、医疗机械、环保机械等;按驱动方式可以分为热力机械、流体机械、电力机械、人力机械等;按机械产品开发、制造、运用的过程,可以把机械工程分为机械科研、机械设计、机械制造、机械维修、机械企业营运与管理等学科分支;按制造机械零部件所采用的工艺方法可以分为材料成形、切削加工、材质改性、表面工程等学科分支。

这些以不同方式进行的机械分类与学科分支,相互交叉重叠,可以使机械工程分解成上百个分支学科。随着科学技术的发展,机械工程不同学科之间交叉融合,呈现出生动复杂局面,孕育着新的发展与创新。

机械工程的发展历程

人类从制造简单工具演进到制造由多个零部件组成的现代机械,经历了漫长的过程。几千年前,人类已创制了用于谷物加工的白和磨,用来提水的桔槔和辘轳,装有轮子的车,航行于江河的船。所用的动力,从人自身的体力,发展到利用畜力、水力和风力。所用材料从天然的石、木、土、皮革,发展到人造材料。

15~16世纪以前,机械工程发展缓慢。17世纪以后,资本主义在英、法和西欧诸国出现。18世纪出现了动力机械——蒸汽机。18世纪后期,蒸汽机的应用和制作机械的主要材料逐渐从木材改为更坚韧的金属,机械制造工业开始形成。机械工程是促成18~19世纪的工业革命以及资本主义机械化大生产的主要技术因素。20世纪信息技术的兴起,使机械产业向光机电一体化方向发展,形成以技术集成为特征的先进制造技术。

3.1. 动力机械的发展

17世纪后期,在英国,纺织、磨粉等产业越来越多地将工场设在河边,利用水轮来驱动工作机械。18世纪蒸汽机的应用,使矿业和工业生产、铁路和航运都得以机械动力化。19世纪末,电力供应系统和电动机开始发展和推广。20世纪初,电动机已在工业生产中取代了蒸汽机,成为驱动各种工作机械的基本动力。

19世纪后期发明的内燃机经过逐年改进,成为轻而小、效率高、易于操纵并可随时启动的原动机,先后用于汽车、拖拉机、挖掘机、轮船和铁路机车。燃气轮机、喷气发动机的应用,是飞机、航天器等成功发展的基础,核动力装置的出现则促进了潜艇的发展。

3.2. 机械制造技术的发展

工业革命以前,机械大都是由木工用手工制成。蒸汽动力装置的推广,以及大型机械的随之出现,需要的金属零件越来越多,要求的精度也越来越高。机械制造技术包括铸造、锻压、钣金、焊接、热处理等技术及其装备,切削加工技术和机床、刀具、量具等,得到迅速发展。

生产批量的增大和加工精度的提高,促进了大量生产方式包括零件互换性生产、专业分工和协作、流水加工线和流水装配线等的形成。

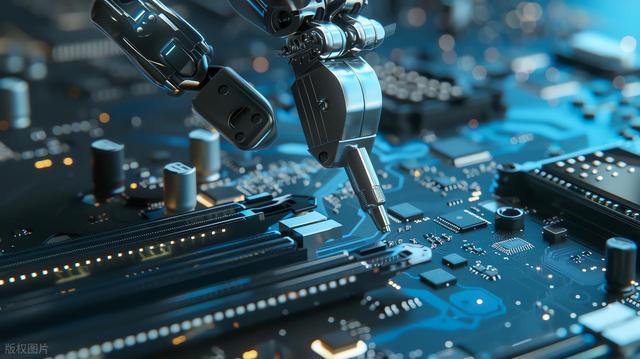

20世纪中期以来,计算机、微电子、信息和自动化技术的快速发展和市场需求向多元化、个性化方向演变,推动着制造技术走向技术集成化、生产柔性化和运作智能化。各种计算机辅助工具,各种数控和柔性加工设备,各种新的加工技术与工艺方法,都在机械工程中迅速地发展起来,从根本上改变着加工技术的面貌,引起了其组织结构与运行模式的重大变化。

3.3. 机械工程基础理论的发展

18世纪以前,机械匠师全凭经验、直觉和手艺进行机械制作。到了18~19世纪,科学知识与生产发展的实际需要相结合,逐渐形成一整套围绕机械工程的基础理论。

动力机械最先与当时的先进科学相结合。蒸汽机的发明人T.萨弗里、J.瓦特应用了物理学家D.帕潘和J.布菜克的理论。在蒸汽机使用的基础上,物理学家S.卡诺、W.J.M.兰金和开尔文(即W.汤姆孙)建立起一门新的科学——热力学。内燃机、汽轮机、燃气轮机等均在理论指导下相继得到发展,而理论也在实践中得到改进和提高。

早在公元前,中国已在指南车上应用复杂的齿轮系统。古希腊已有圆柱齿轮、圆锥齿轮和蜗杆传动的记载。但是,关于齿轮传动瞬时速比与齿形的关系,直到17世纪之后才有理论阐述。手摇把和踏板机构是曲柄连杆机构的先驱,在各文明古国均有其悠久历史,但是曲柄连杆机构的形式、运动和动力的确切分析和综合,则是近代机构学的成就。

机械工程的工作对象是动态的,实际应用的材料也不完全均匀,加工精度有一定的偏差,早期的机械工程只运用简单的理论概念,进行粗略计算。从18世纪起,设计计算从两个方面不断提高了精确度:一是在材料强度方面,从早期按静强度除以安全系数,提高到考虑材料的疲劳;二是在机械结构的力学分析方面,从应用经验公式和简化的力学计算,发展到应用复杂的力学和数学的分析求解应力状态。

20世纪下半叶,依靠计算机强大功能发展起来的有限元方法、最优化方法、仿真技术、结构振动分析技术等数值方法,能够预测加工过程中出现的缺陷,实现工艺参数与模具设计的优化;能够使各类机械获得理想的动态特性,提高精度;促使了工艺设计与机械设计由经验判断走向定量分析,由技艺发展为科学,有效地缩短产品开发周期,全面提高技术经济效益。

机械工程的发展趋势

经济发展、社会进步和富国强兵的现实需求,对机械工程的发展发挥着巨大的牵引作用;以信息技术为代表的高科技快速发展,为机械工程的高技术化提供了良好支撑。机械工程正从以机械为特征的传统技术,向着以信息为特征的系统技术的方向发展。其发展呈现出以下基本特征:

①技术集成化。机械工程将广泛吸收电子、信息、自动化、人工智能、新材料、新能源、环境科学、系统工程、现代管理技术等多学科的成果,实现高性能化与高技术化。机械设计不再只考虑产品的功能与成本,而要通盘考虑产品从设计、制作、检测、销售、使用、维修到报废的全寿命胃期乃至回收、再利用等诸多方面。机械的制造除了考虑技术、市场、价格等因素外,还要考虑安全、舒适、环境等超经济目标。

②运行智能化。过去主要依靠机构与动力代替人的体力劳动的各种机器,将发展成具有“电脑”和“神经系统”,既能代替人的体力劳动,又能代替人的脑力劳动的智能机械系统。人工智能、优化技术、模糊逻辑、反求工程等计算机智能的应用,使庞杂的设计、加工、制造知识的获取、表示、集成、分析、推理、判断成为可能,在此基础上正在形成决策自动化的智能制造技术。

③工艺精密化。成形工艺将从制造毛坯向精密成形方向发展。改性技术将通过精密热处理、表面工程等手段使零件的组织性能精确化。加工精度正向纳米级迈进,超精切削厚度会由红外波段向可见光波段或更短波段发展。

④过程一体化。机械工程内各学科、各专业、各分支之间的界限正在淡化和消失。各种精密成形技术的发展实现了粗加工与精加工的一体化;计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助教育(CAE)和计算机辅助制造(CAM)使设计、开发、制造一体化;快速原型/零件制造(RPM)使构想、试验、制造一体化;柔性制造系统(FMS)和机器人加工中心使加工、检测、运输融为一体。各种以前不同专业的技术将集中在一次工序、一台设备或一条生产线上来完成。

⑤反应灵捷化。为多品种小批量乃至单件生产提供支持的系统与装置将会进一步发展;并行工程、仿真技术等为快速反应、及时供货提供支持的技术将用得越来越多;扁平式的网络管理、企业间机动联盟的虚拟公司等能有效实现资源灵活配置的管理模式将更趋活跃。

⑥产品多样化。制造能力的提升和社会需求的拓展,将使机械产品的品种与类型极大地丰富。大至三峡水电站设备,小如纳米级微型机器人,多至数以亿计的家用电器,少至世界只需一台的科研设备,上游天际的卫星,下遨深海的潜艇,远窥百亿光年的射电望远镜,微察细胞、分子的电子显微镜等,都将由机械制造业开发设计和制造。

⑦市场全球化。面对全球大市场,机械制造业将借助网络,以信息的便捷迅速流通,代替实际发部件的远洋运输;借助虚拟公司,实现跨国界的资源优化组合。异地制造、就地装配、网络协议、网上贸易将日趋活跃。

⑧生产清洁化。制造业将自觉地参与营造和谐的工业生态系统,无污染、少废料,形成资源与废物不可区分的物流循环生态链。追求清洁、宜人,崇尚爱护环境将成为制造业从业人员的取业道德:制造业自身则将演变成远虑的、追求超经济目标的、有深厚人文底蕴的事业。

摘自:《中国大百科全书(第2版)》第10册,中国大百科全书出版社,2009年