有一个问题摆在你面前:在大明王朝,吏部尚书、兵部尚书、户部尚书,哪个实权最大?

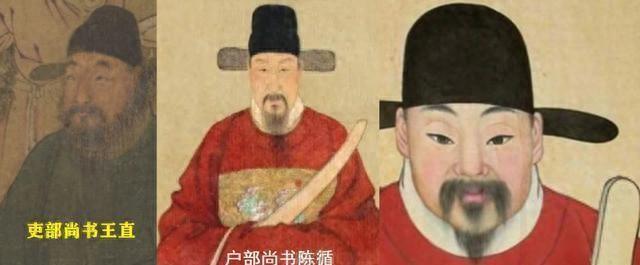

话得从1449年说起。中秋节的那天,十五的月亮偏偏十六才圆,可还没等人掰手指数团圆,土木堡就出了大事——皇帝朱祁镇被瓦剌活捉了。朝野炸了锅,皇太后忙撑急救场的席子,召来群臣商议对策。徐珵刚开口就说:“天象不妙,咱还如赵构当年,打着提桶跑路去吧。”话音一落,可真算给大明抹了油。安南太监金英忍不住破口骂:“老徐,你这话不像话,你究竟是不是男人!”兵部侍郎于谦瞪圆了眼,厉声呵斥:“这话没种!咱死守京师才对!”吏部尚书王直、户部尚书陈循也一起吹起了“死守”号角。几天后,于谦从兵部侍郎升到兵部尚书,硬是扛起了保卫北京的重担。后来果然兑现诺言,“保卫战”打赢了,击退瓦剌,守住了大明的脊梁。

懂点历史的人会说:“当然是于少保于谦厉害,他托着中兴之功,地位最重。”可咱得仔细掰指头算,别光看战功。先别急着下结论,且看这三位尚书的来头。

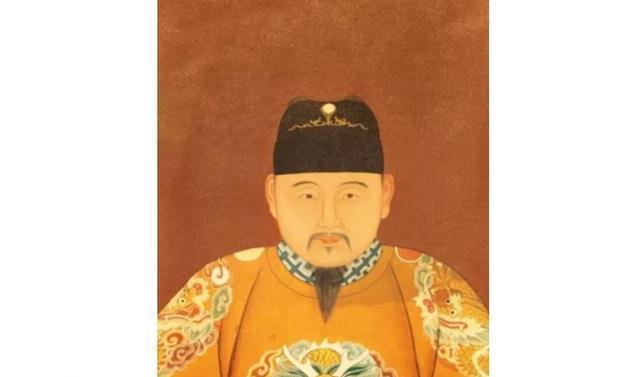

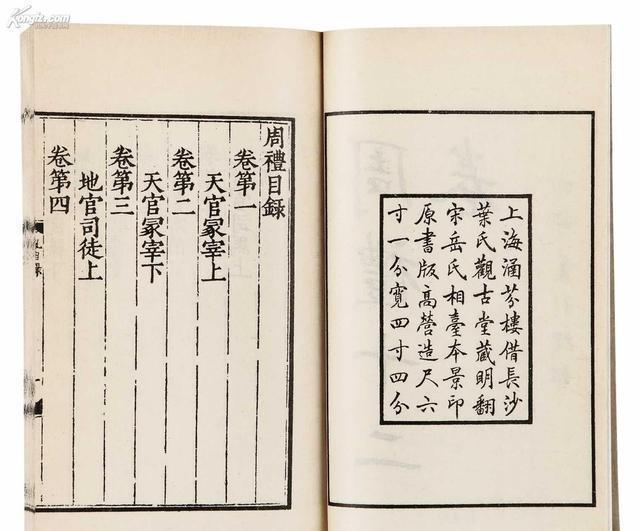

先说兵部尚书。先秦时的司马,据《周礼》是夏官司马;秦代的太尉相当于兵部尚书,位列三公之一;汉武帝时期,才真把这职务推上巅峰——大将军。第一次戴这顶高帽子的是卫青,名副其实“一人之下万人之上”。后来为了奖励霍去病,汉武帝又设了“大司马”,把大将军还往下挤了一档。可这玩意儿,更多算皇帝膝下的玩伴,不是常务副皇帝。到了明朝,兵部尚书只是六部之首的一把手,虽管辖全国军械、兵员、勋绩,却远不及大明三公的昔日光环。

那吏部尚书地位会不会更高?周公给吏部尚书的定位可高:天官。六官里头,天官列首,主总六典之政,管治典(户)、教典(吏)、礼典(礼)、兵典(兵)、刑典(刑)、事典(工)。天官又名冢宰、大宰卿,后世宰相就是从这里衍生的。汉成帝时,尚书台下分四曹,其中常侍曹演变为吏曹,魏晋再加个“部”,便是吏部曹,后简化成吏部。沈约在《宋书》里记:“他部尚书,直称尚书;吏部尚书,则必加‘吏部’二字。”一听就知道,这可不是个随随便便的官。到了明初,那位首辅大学士还得排在吏部尚书之后——由此可见吏部尚书的排场。

再看户部尚书。原来叫“民部”,李世民时保留,唐高宗为孝顺李世民才改成户部。户部是六官里地官,大司徒之职,主掌赋税、户籍、田赋,是朝廷收支的大管家。比礼部、兵部地位高,比刑部、工部更尊。景泰年间,户部尚书陈循八月初二十三才升任,却加了内阁首辅的衔头。陈循接旨那日,就被景泰帝拍着肩膀说:“朕任卿掌内阁事。”一时间,这户部尚书官威直追首辅,没有人敢小瞧。

就职位序列而言,常态是吏部尚书第一、户部尚书第二、兵部尚书第三。先礼后兵、先天后地,正是《周礼》的传承。可实际斗法中,却是战功、皇帝宠信、内阁借势三者交织的博弈。于谦虽是“第三把交椅”,可凭他那保卫北京的战功,一夜之间成为拥军爱民的楷模,景泰帝对他又格外倚重;王直管人、管官,平日杖法森严,却在这次风波里跑得慢了;陈循虽仗着内阁首辅,却欠缺于谦那般一呼百应的号召力。

那么,到底谁最有实权?要看场合。非常态、战争紧要关头,兵部尚书于谦就是当权者;常态运转、官员晋升分流,吏部尚书话事最大;国库收支、钱粮调度时,户部尚书是关键一环。三者互为制衡,各有所长,并无绝对的“谁更胜一筹”。

有意思的是,于谦上任后从不认可内阁制,他一直主张皇帝直接对接六部,于是与陈循这位兼首辅的户部尚书,发生了几次暗潮涌动。有人说:“房中灯火算官事,不如军营枪声定乾坤。”的确,于谦有军功,却无宰相头衔;陈循胸有成竹,却没战场号角;王直文治高深,却缺一场硬仗来证明。

历史就是这样,有时尘埃落定,官品序列成了摆设;有时战火连天,豪杰一统天下才是真英雄。若问今天,三者谁实权最大?只能说,各司其职,同为皇权运转不可或缺的齿轮——缺了谁都转不动,也是大明这架机器最妙的设计。

信息来源:《明史·诸臣传》,《周礼·秋官司马》,沈约《宋书》。