摘要:

石,是地球最古老的存在,也是人类最早的伙伴。

从史前的打制石器到Ai时代的硅与石墨烯,石贯穿了人类文明的全部过程。

它既是工具,也是语言;既是物质的基石,也是精神的象征。

本文以历史人类学与文化哲学的视角,探讨石在人类文明中的三重语义:

石为器——人以石造物,开启技术与理性的觉醒;

石载意——人以石寄托信念,构建文化与记忆的结构;

石映心——人以石观己,完成精神与存在的反思。

从石片到芯片,从火光到数据流,

石的形态在演化,而人类对它的依赖与凝视,从未改变。

石以其恒久与沉默,成为文明之骨与心灵之镜。

关键词:石器文明;文化哲学;人类学美学;象征研究;技术史

Abstract

Stone is the oldest presence on Earth and humanity’s earliest companion.

From the chipped tools of prehistory to the silicon and graphene of the modern age,

stone runs through the entire course of civilization.

It is both a tool and a language—both the foundation of matter and the symbol of spirit.

This paper, through the lenses of historical anthropology and cultural philosophy,

explores three semantic dimensions of stone in human civilization:

Stone as Instrument — humanity shaping the world through technique and reason;

Stone as Vessel of Meaning — humanity inscribing memory and belief upon matter;

Stone as Mirror of Mind — humanity reflecting upon itself through stillness and contemplation.

From stone flakes to microchips, from firelight to data streams,

stone’s form evolves, yet our dependence and reverence endure.

Stone, in its silence and permanence, stands as both the bone of civilization and the mirror of the mind.

Keywords: lithic civilization; cultural philosophy; anthropological aesthetics; symbolism; history of technology

一、引言:石与人类的共进史

在人类尚未掌握语言与文字的时代,石已经在沉默中记载了时间的流动。

火是文明的灵魂,而石是它的骨。

人类文明的起点,不在语言,也不在工具,而在石与手之间第一次契合的那一击。

石,是自然的产物,却也是文明的开端。

地质学将地球的历史划分为亿万年的层序,而人类学则以石器时代为文明的起点。

这不是偶然:石既塑造了人类的身体动作,也塑造了人类的思维方式。

在打击、切割、研磨的过程中,人类第一次意识到——自然可以被改变,世界可以被制造。

“石为器”是人类理性的启蒙;

“石载意”是人类记忆的延伸;

“石映心”是人类自我意识的觉醒。

这三重维度,构成了文明的内在结构:

从手到语言,从语言到思想。

本文尝试以石为镜,重新审视人类技术、信仰与心灵的共进之路。

二、石为器:造物的原点与理性的觉醒

旧石器时代,人类第一次举起石头,不是为了膜拜,而是为了生存。

打制石器——斧、锤、刃、镞——是力量的延伸,更是思维的萌芽。

Stout(2011)的神经人类学研究指出:

打制石器的过程激活了大脑的前额叶,

它不仅是生理动作,更是一种理性训练。

制造,意味着预见;

而预见,意味着思考。

到了新石器时代,磨制石器的出现让生存进入了秩序。

石磨、石臼、石镰,使人类从游猎走向农耕。

石头第一次成为“生产”的象征——

它让人类拥有了播种与储藏,

也让时间第一次被管理。

青铜时代,是石与火的再度结合。

当金属被冶炼,石仍未退场。

石范——那质地松软的粉砂岩,

被人凿刻成模,用以浇铸青铜。

火、金属与石在炉中相遇,

世界第一次有了可复制的形。

石成为“造物之母”,

人不再只是使用工具,

而是制造制造的方法。

刘易斯·芒福德在《技术与文明》中指出,

“技术不是工具的总和,而是人类思想的投射。”

石正是这种思想的起点:

它教人如何在混沌中建立秩序,

在自然中提炼理性。

到了帝国时代,石的功能达到了象征性的高峰。

长城、金字塔、神庙、石桥

这些巨构的存在,本质上是人类对“永恒”的追求。

石不再只是支撑建筑的材料,

而是支撑信仰的结构。

而今日,石的角色已隐入无形。

硅,是电子文明的基石;

石墨烯,是未来科技的希望。

从石片到芯片,从工具到数据流,

石见证了人类“用物改造世界”的完整循环。

三、石载意:记忆的容器与信仰的形体

当人类不再只为活着,石开始承担另一种重量——记忆。

碑碣、墓志、塑像、塔庙、石窟

这些由石构成的结构,

本质上是一种对时间的抵抗。

人知道生命短暂,于是将情感、功绩与信仰

刻进不朽的石。

碑,是语言的延展;

像,是灵魂的回声;

庙,是秩序的象征。

古人言:“气韵生动者,得之于心而寓之于物。”

石正是这种“寓”的形体。

它让思想拥有重量,让精神有了落脚之地。

在古代中国,石碑不仅记录功业,更是道统的延续。

碑林之中,书法、历史与人格融为一体。

在西方,罗马的凯旋门、埃及的方尖碑、希腊的墓志铭,

同样让石成为文明的文法。

人以石刻字,

其实是在向时间刻下自己的存在。

而当我们在今日抚摸这些文字时,

石早已不只是记录者,

而是人类记忆的代际延续体。

它让死亡拥有形式,

让消逝被重新组织成意义。

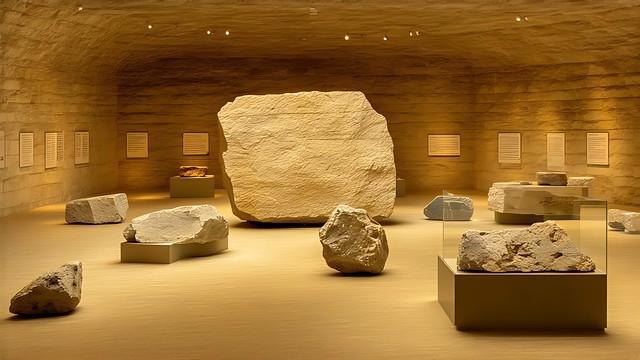

四、石映心:静观的镜面与精神的归所

当文明不再急于留名,

石重新回到了它最初的沉默。

文人把石请入书房,

不为祭祀,而为观照。

米芾拜石,苏轼题石,袁枚言石有骨气,

他们看石,不止于形,

看的是天地的法度、气韵与节奏。

石不言,却能启人。

在它的纹理中,有风雨的痕迹;

在它的裂隙中,有时间的呼吸。

赏石之道,不在占有,而在体悟。

庄子说:“天地有大美而不言。”

王阳明说:“心即理也。”

海德格尔亦言:“物之存在,在于守其本真。”

石之静,正是这种“本真”的显影。

它提醒我们:

人类的智慧不止在造物,而在自省。

当人工智能重新定义“思考”的含义,

当速度取代深度、SF掩盖感知,

石依旧以它的沉默提醒我们:

真实的智慧不在计算,而在重量;

不在声音,而在回声。

它是人类灵魂最古老的原型,

在高速的现代世界中,

仍以一种“慢的尊严”守护人类的安定。

五、结语:石之三境,人的三次觉醒

石为器,启人造物——人第一次意识到自己能改变世界。

石载意,存人记忆——人第一次学会在时间中安放自己。

石映心,照人本性——人第一次学会在世界中看见自己。

这三境,分别对应着人类的三次觉醒:

理性、文明与精神。

从地质时间到数字时代,

石始终在提醒人类:

我们既来自自然,也依然属于自然。

石不言,而道自明。

它的沉默,是文明最深的回答。

它在地中不动,

而人,在石前,终于学会静。(作者:徐鹏林)