外界观察中国的高科技产业,常常会产生一种印象,似乎很多领域的突破是同时发生的,甚至有些是突然出现的。

人工智能的研究与应用,超级计算机的算力竞赛,新能源汽车的全面普及,这些都需要庞大的产业集群和技术积累。它们在近十年内集中展现出成果,让一些国际研究机构感到困惑。

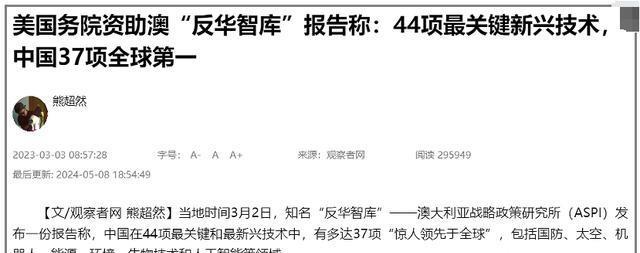

一些报告分析了全球关键技术领域的发展态势。澳大利亚战略政策研究所的评估显示,在44个关键技术领域中,中国在37个领域占据领先位置。美国信息技术与创新基金会的研究也指出,在部分核心产业的比较中,中国显现出优势。

这种现象并非偶然,也不是孤立的技术单点突破。

它的背后,是一个持续了二十年的国家级布局,一个围绕能源基础设施展开的庞大工程。这个工程的核心,是解决一个物理世界的基本限制:如何远距离、低损耗、大规模地输送电力。

我们先要理解一个基本事实。电力,是现代工业和信息社会的地基。从芯片制造到数据中心,从电动车充电到先进材料冶炼,所有高技术产业都是能源消耗巨大的领域。

一个国家如果能源供应不稳定,或者电力成本过高,发展这些产业就会受到根本性的制约。日本在汽车工业的路径选择上,就曾因其本土的能源结构与电网条件,而将重点放在氢能技术路线。美国硅谷的科技公司,也面临着数据中心不断增长的电力需求压力,甚至有企业家公开表示,人工智能发展的下一步瓶颈是电力。

问题的关键浮现了。中国是如何解决这个能源基础问题的?

答案要追溯到2004年。那一年,中国正式决定,要全力发展一项当时在全球范围内都未实现商业化、技术难度极高的输电技术——特高压输电。

特高压技术,可以理解为电力传输的“高速铁路”。它能将电压升高到极高的水平,从而实现数千公里级别的远距离输电,并且过程中的电力损耗非常低。

这个想法并不新鲜。上世纪,包括美国、苏联、日本在内的多个发达国家都曾投入研究,但最终都因为技术上无法逾越的障碍和巨大的资金投入而选择放弃或搁置。

当时的技术难点主要集中在几个方面。超高电压下的绝缘问题,电磁环境的控制问题,以及核心设备,比如巨型变压器和开关设备的研发制造。这些都是没有成熟经验可以借鉴的领域。

中国选择从零开始,系统性地攻克这些难题。

2006年,第一条特高压试验示范工程开始建设。这个项目的成功,验证了技术路线的可行性,也积累了宝贵的工程经验。

此后,一个宏大的计划在全国铺开。

中国的能源分布很不均衡。西部地区拥有丰富的水电、风电、太阳能和煤炭资源,但工业和人口集中在东部沿海。特高压技术就像一座桥梁,将这两者完美地连接起来。

一张覆盖全国的电网开始编织。一条条特高压线路,跨越山脉和河流,将西部发出的清洁电力,源源不断地输送到东部的城市群和工业区。这从根本上改变了中国的能源格局。

这个过程持续了近二十年,总投资额超过万亿级别。

有了这张坚强的电网,很多过去难以想象的事情变得可能。

人工智能和云计算所需要的大规模数据中心,可以建设在电价更便宜、气候更凉爽的西部地区,然后通过网络为全国提供服务。这就是“东数西算”工程的电力基础。企业不再有电力焦虑。

新能源汽车产业的发展再无后顾之忧。车企和消费者需要担心的只是充电桩的覆盖密度,而不需要担心电网能否承受千万辆电动车同时充电的负荷。

更重要的是,它为中国最大规模地利用清洁能源打开了通道。西部戈壁上的巨型光伏电站和风力发电场产生的绿色电力,可以毫无阻碍地并入国家主网,输送到任何需要它的地方。这让能源转型有了现实的物理基础。

当一个国家的基础能源网络达到如此高的水平时,高耗能的前沿科技产业就获得了最坚实的发展土壤。它们的发展不再是“空中楼阁”,而是建立在坚固的地基之上。

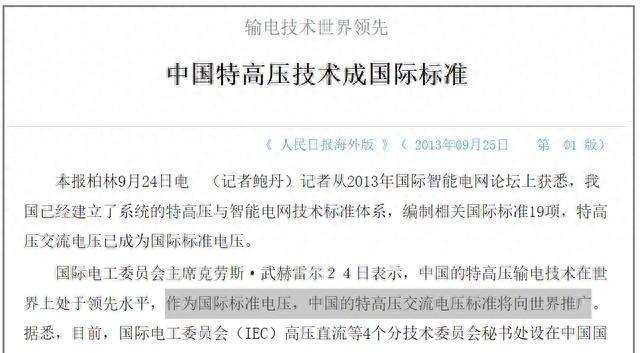

这个过程还产生了一个重要的附加成果:标准制定权。

由于中国是全球唯一成功实现特高压技术大规模商业应用的国家,相关的技术参数和工程规范,逐渐被国际电工委员会等国际组织采纳,成为国际标准。

这意味着,未来如果其他国家要建设类似的下一代电网,中国的技术和标准将成为重要的参考。

回看今天中国在多个科技领域的并行发展,它并非一个突然发生的“奇迹”。它更像是一个长期战略耐心和持续投入后,在二十年后迎来的一个收获期。那张看不见的、覆盖全国的能源之网,为今天看得见的科技之果,提供了最根本的滋养。