咱先聊聊宇宙里让科学家们吵了好多年的“哈勃常数”争议,这事儿可不是小打小闹,直接关系到咱对宇宙膨胀速度的理解。

简单说,现在有两种测宇宙膨胀的方法,结果却对不上。

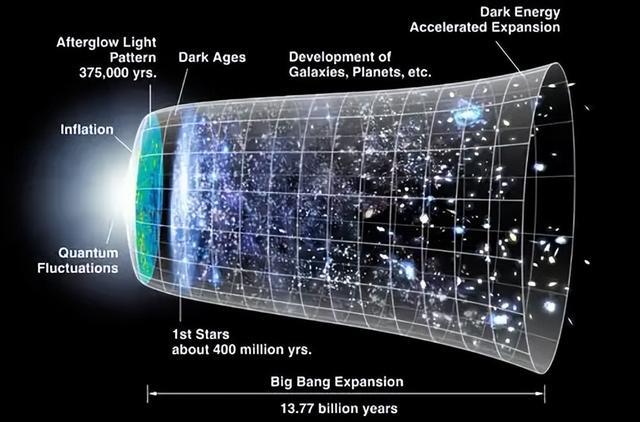

一种叫“标准尺度法”,靠的是早期宇宙留下的痕迹,比如宇宙微波背景辐射的精细测量,还有星系分布里那些像“化石”一样的重子声学振荡密度,用这法子测出来的哈勃常数,大概是每秒67公里每百万秒差距。

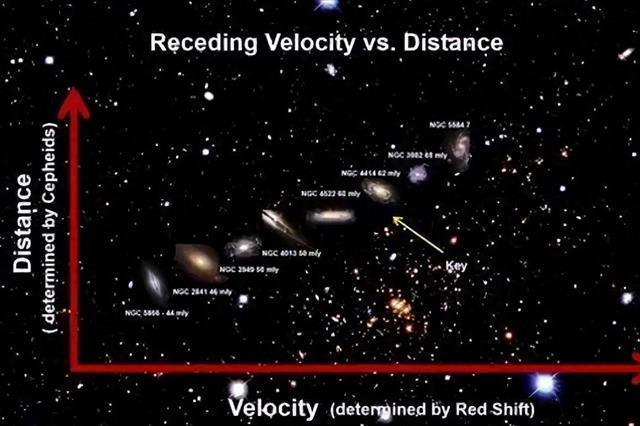

另一种叫“标准烛光法”,就像拿了个已知亮度的“灯泡”当参照物,比如造父变星和Ia型超新星,看它们在天上有多亮,就能算出距离,进而摸出膨胀速度。

可这法子算出来的结果,是每秒73公里每百万秒差距。

这6公里每秒的差异看着不大,但放到宇宙尺度上,那差别可就大了去了。

本来想是不是科学家们测错了,毕竟这事儿太关键了,可这么多年过去,不同团队反复验证,人为误差的可能基本排除了。

我觉得这事儿特别有意思,不是说谁的方法不对,而是咱们现有的宇宙学理论,可能漏了点重要的东西。

就像你算数学题,用两种方法算出来答案不一样,那肯定是公式或者思路有问题。

现在科学家们也在想办法,有人说可能存在“早期暗能量”,有人说引力理论在宇宙尺度上不好使了,不过这些想法还没一个能完全站住脚。

2024年詹姆斯·韦伯望远镜还专门测了造父变星,结果还是跟之前“标准烛光法”一致,这就更让大伙儿犯嘀咕了,到底是哪儿出了岔子?

聊完宇宙膨胀的事儿,咱再说说那些突然冒出来的无线电脉冲,也就是快速射电暴。

这玩意儿2007年才第一次被发现,持续就几毫秒,释放的能量却能顶5亿个太阳,你说吓人不?本来想这玩意儿可能都是一个样,结果测得多了才发现,它们花样还挺多。

有的就闪一次再也不见了,有的却会重复爆发,甚至还有固定的时间规律。

更有意思的是,它们待的地方也不一样,有的在年轻的恒星形成区,有的却在年老的椭圆星系里。

之前银河系里发现过一次快速射电暴,来自一颗叫SGR1935+2154的磁星,这是种磁场超强的中子星,按理说它的磁场和引力打架,可能会放出这么大能量。

可问题是,好多快速射电暴的宿主环境里,根本不可能有磁星,这就又说不通了。

2025年还出了个更离谱的事儿,探测到一个叫GRB250702B的伽马射线暴,居然持续了整整一天,还反复爆发。

要知道以前发现的伽马射线暴,最多也就几分钟,还从不重复。

这一下就把之前的理论全打乱了,科学家们也懵了,有人猜可能是超大质量中子星“变身”引发的,但没证据啊,只能慢慢找线索。

说完这些“能量怪咖”,再聊聊看不见摸不着的暗物质。

这东西1933年就有人提出来了,叫弗里茨·茨威基。

它最大的特点就是只靠引力跟普通物质互动,所以咱没法直接看见它,只能通过它对星系、星系团的影响来判断它存在。

比如星系旋转速度,要是没有暗物质的引力拉着,星系边缘的恒星早飞出去了。

可这么多年过去,科学家们找暗物质找得快“魔怔”了,各种探测器都上了,从轴子到惰性中微子,各种可能的候选者都试过,就是没找到实锤。

2024年那个最灵敏的LUX-ZEPLIN探测器,测了半天也没发现“弱相互作用大质量粒子”的影子,搞得不少人开始怀疑,是不是咱们对暗物质的理解从根上就错了?我倒觉得,这也正常,宇宙本来就不是那么好懂的,越是找不到,越说明这事儿不简单。

还有个叫霍格天体的星系,长得那叫一个奇特,距离地球约6亿光年,像个太空里的靶心,外面是一圈12万光年的年轻蓝色恒星,中间是个1.7万光年的年老黄色恒星球,俩之间还空着5.8万光年。

我第一次看它的照片时,还以为是PS的,哪有星系长这样的?

科学家们也猜了不少形成原因,有的说可能是两个星系撞完之后,物质重新聚成了这样;有的说可能是星系自己内部不稳定,物质跑出去形成了环。

可不管哪种说法,都解释不了它为啥这么对称,边界还这么清晰。

或许这就是宇宙里的“特例”吧,偶尔出现个咱们理解不了的结构,也挺正常。

最后咱聊聊太阳系边缘的“第九行星”争议。

这事儿也吵了好多年,有人说太阳系里还有一颗没被发现的大行星,质量大概是地球的5倍,绕太阳转一圈要5000年。

理由是外太阳系那些柯伊伯带天体,轨道都有点“扎堆”,不像随机分布的,像是有个大质量天体的引力在拉着它们。

可问题是,这么多年过去,天文学家们把天空翻了个遍,也没找到这颗行星的影子。

毕竟它要是真存在,距离太阳太远了,亮度肯定特别低,在茫茫宇宙里找它,跟大海捞针差不多。

也有人说,那些天体轨道“扎堆”,可能只是咱们观测得还不够多,有选择偏差而已,并不是真有第九行星。

不过好消息是,2027年罗曼太空望远镜就要发射了,它的视场更广、分辨率更高,说不定能找到这颗“隐藏的行星”。

我倒挺期待的,要是真找到了,咱们对太阳系的认知又得更新了;要是找不到,也能帮大伙儿少走点弯路,早点搞清楚那些轨道异常到底是咋回事。

哈勃常数,宇宙膨胀的“度量衡”为啥对不上?

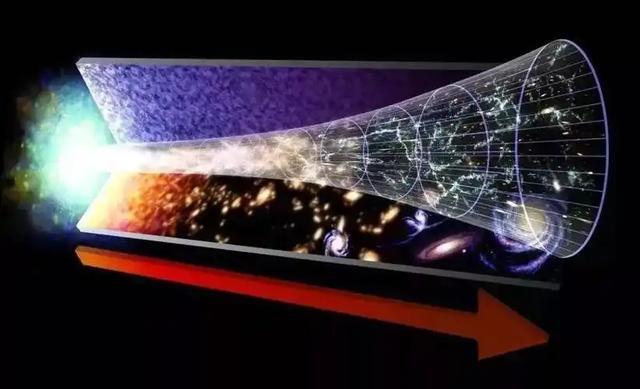

其实哈勃常数的争议,本质上是咱们对宇宙“过去”和“现在”的观测对不上。

“标准尺度法”测的是早期宇宙的膨胀情况,相当于看宇宙“小时候”的样子;“标准烛光法”测的是现在的膨胀情况,相当于看宇宙“现在”的样子。

这俩结果不一样,要么是咱们对“小时候”的宇宙理解错了,要么是宇宙在演化过程中,膨胀速度发生了咱们没预料到的变化。

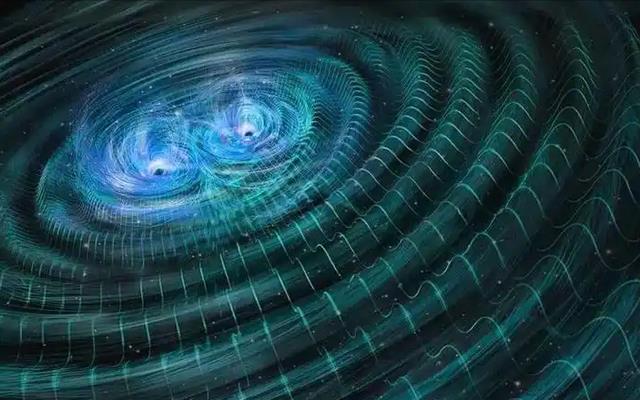

现在不少团队都在想新办法,比如用引力波来测宇宙膨胀,绕开这两种传统方法的局限。

不管最后结果咋样,这过程本身就挺有意义的,科学不就是这样嘛,不断发现问题,不断解决问题,慢慢靠近真相。

第九行星,太阳系边缘的“幽灵”到底在不在?

关于第九行星,我觉得有两种可能,要么它真的存在,只是咱们还没找到;要么就是咱们对天体轨道的理解还有漏洞,没必要靠“第九行星”来解释那些异常。

不过不管哪种情况,接下来的观测都会很关键。

要是罗曼望远镜能找到它,那绝对是天文学界的大新闻;要是还是找不到,可能就得重新审视“第九行星”假说了。

其实不管是哈勃常数争议、快速射电暴,还是暗物质、霍格天体、第九行星,这些宇宙谜题都在告诉咱们,人类对宇宙的认知还只是冰山一角。

咱们从一开始觉得地球是宇宙中心,到现在知道可观测宇宙有930亿光年,已经进步很多了,但宇宙的复杂程度,远超咱们的想象。

未来随着更多望远镜和探测器的投入,这些谜题说不定慢慢都会有答案。

到时候回头看,现在这些争论和困惑,可能都是科学进步路上的必经之路。

毕竟,探索宇宙这件事,本来就不是一蹴而就的,慢慢来,总会有新发现。