正文:

有人说,人类用钢铁和齿轮堆砌的巅峰之作,最终却成了时代的陪葬品。

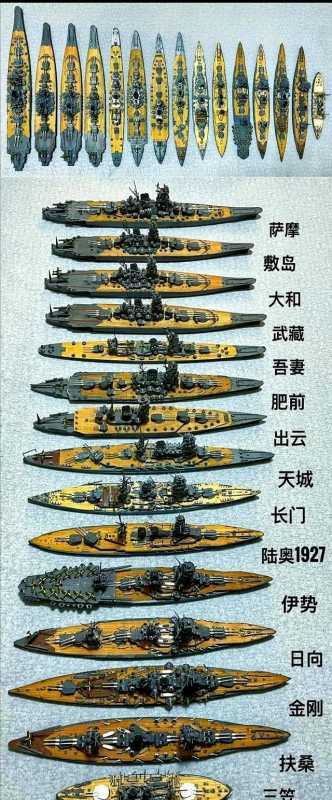

1945年4月7日,当日本海军“大和号”战列舰沉入海底时,它带走的不仅是一艘巨舰,更是一个时代的傲慢与悲歌。

这艘比足球场还长的钢铁巨兽,曾是日本举国之力打造的“海上堡垒”。

没有雷达,没有计算机,全凭人力摇动液压泵瞄准,靠铜管传声指挥作战。

它的主炮一发炮弹重达1.46吨,能在40公里外击穿半米厚的钢板。

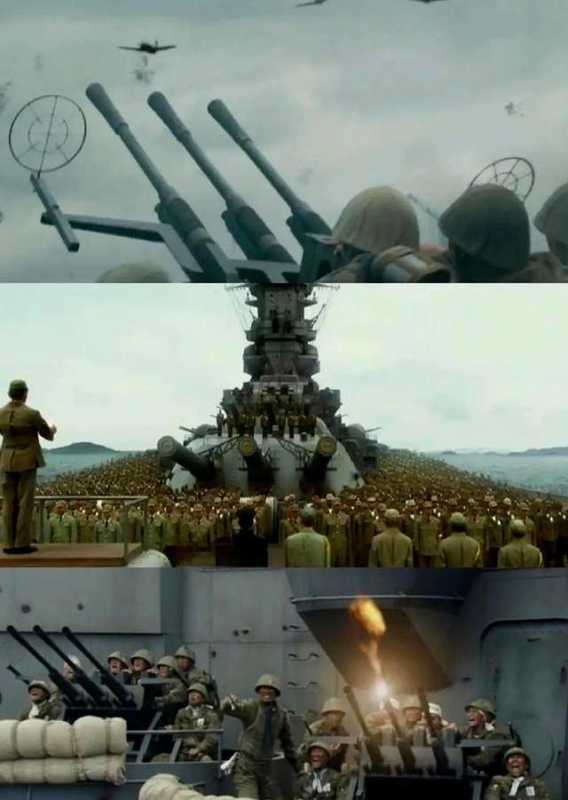

可当美军300架战机如蜂群般扑来时,这些引以为傲的机械奇迹,却成了困住2000名士兵的钢铁棺材。

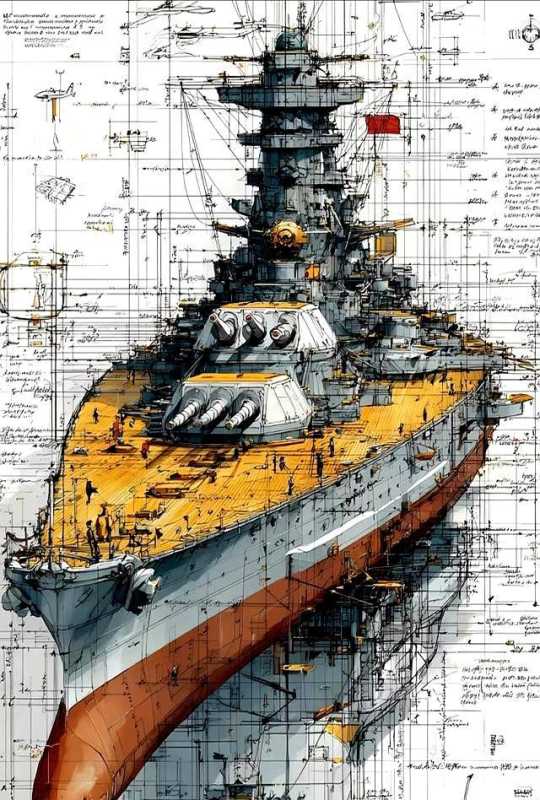

翻开大和号的设计图纸,处处透着疯狂。

为了造出史上最大战列舰,日本撕毁国际条约,硬是把主炮口径顶到460毫米。

炮塔底座比六层楼还高,转动时需要上百人合力摇动液压装置。

就连船头的水下“大鼻子”——球鼻艏设计,都是为了省油多跑几百海里,好让这头巨兽能冲到敌人眼前开火。

但最震撼的,是它近乎偏执的机械美学。

锅炉压力超标时,安全阀会“咔嗒”一声自动泄压;涡轮转速失控时,飞锤机构15秒内就能稳住庞然大物。

司令塔的传声铜管裹着天然橡胶,舰长喊话能穿透整艘船,却听不见头顶俯冲轰炸机的轰鸣。

这艘船像极了那个时代的缩影:当世界开始用雷达锁定目标时,它还在用望远镜观测;当航母舰载机改写海战规则时,它仍迷信大炮射程。

1945年那个春天,大和号载着单程燃油冲向冲绳,不是去决战,而是去赴死。

美军飞行员回忆:“它像头受伤的鲸鱼,高射炮弹打不穿云层,25毫米机枪的火花还没烟花耀眼。”

有人说,如果大和号遇上美国依阿华号战列舰对决,或许能上演最悲壮的海战史诗。

但历史没有如果——当第一枚鱼雷击中左舷时,这艘用6万吨钢铁铸就的“不沉战舰”,仅挣扎了2小时就倾覆沉没。

海底的珊瑚不会告诉世人,那些引以为傲的650毫米装甲,为何挡不住800公斤的航空炸弹?

再看大和号,它既是机械文明的丰碑,也是固步自封的警示。

当我们在博物馆赞叹蒸汽轮机的精妙时,可曾想过:我们正在打造的“无敌战舰”,会不会也困在某个即将过时的思维里?

那些为战争而生的钢铁,最终都化成了和平年代的教科书——它提醒我们,真正的巅峰,从来不是吨位与口径的较量。