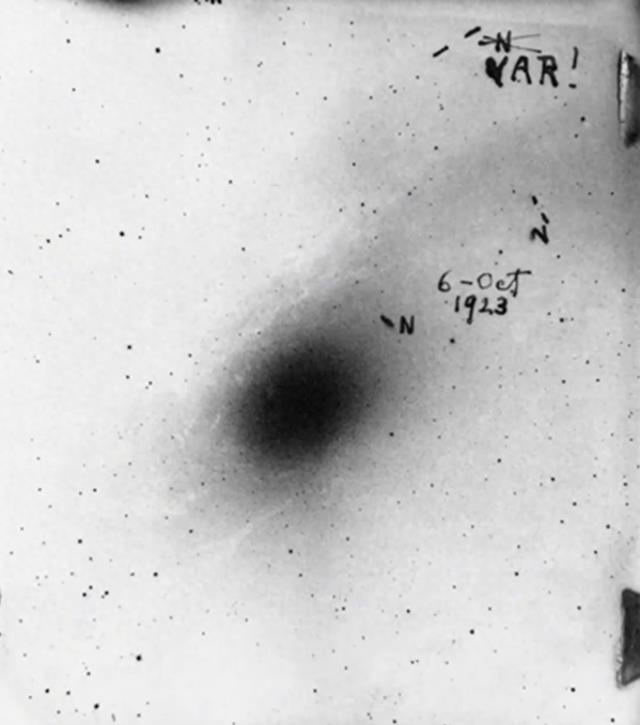

这张黑白的老照片,看起来有些模糊不清,上面布满了星星点点。我们唯一能直接辨认到的信息,就是中央大黑点右上角的日期小字“1923-6-Oct”,以及更右上角的几个大写字母:“VAR”,旁边还带着一个激动的感叹号。

这是著名的天文学家哈勃的观测底片。在当时,它或许只是成千上万张天文观测底片中的普通一张。但正是它,终结了一场持续了百年的天文大争论,最终彻底颠覆了人类的宇宙观。

世纪大辩论

20世纪初,天文学界最核心,最激烈的争论便是:我们的宇宙,到底有多大?确切来说,是我们所在的银河系,是否就是整个宇宙的规模?还是说,它也仅仅是漂浮于宇宙大海中的一座岛屿,宇宙还有很多类似银河系这样的“宇宙岛”?

这就是著名的“宇宙岛”之争。当时,两位顶尖的天文学家代表了两种截然不同的观点。一方代表是哈洛·沙普利,他通过分析银河系内球状星团的分布,推算出整个银河系规模可能非常巨大,其直径可能达到惊人的30万光年。

正因银河系规模如此之大,那些在望远镜中呈现为模糊光斑的“旋涡星云”,只是银河系边界区域的一些气体云团,是这片“宇宙”本身的一部分,即我们所在的银河系就是整个宇宙本身。

另一派的代表是希伯·柯蒂斯。他认为沙普利对银河系规模的估计明显偏大。根据他的观察,那些星云中爆发的新星数量,远远多于银河系其他区域,看起来更像是远在银河系之外,由成千上万颗恒星组成的庞大系统,即银河系只是宇宙的一部分。

1920年,双方在美国科学院进行了一场天文学史上著名的大辩论。场上两位科学家都展现出了严密的逻辑和各自的证据,场面精彩纷呈,但最终谁也未能彻底说服对方。

原因在于,双方都缺乏一个关键的,一锤定音的证据:即这些遥远的星云到底离我们有多远?倘若它们的实际距离远小于银河系的规模,则沙普利的观点成立;而如果它们的距离远到银河系都无法容纳,则柯蒂斯正确。

关键的发现

谁都没有想到,最终给这场大辩论画上句号的,竟是一位天文界 “半路出家”者:埃德温·哈勃。他早年做过拳击手,篮球运动员,毕业于牛津大学法学专业,最终却选择追随内心真正的热爱,投身于天文学研究。

1923年10月6日夜晚,在威尔逊山天文台,哈勃使用胡克望远镜对仙女座星云(M31)进行了长时间曝光拍摄,成功捕捉到一张珍贵的底片。这台口径2.54米的巨型望远镜凭借其卓越的集光能力和高分辨力,清晰记录下了仙女座星云那片朦胧的亮斑。

起初,哈勃以为星云外围的这个光斑只是一次普通的“新星”爆发,并习惯性地在底片上将其标记为“N” (Nova,拉丁文“新星”)。但当他将这张底片与以往同一天区底片比对时,却发现到这颗星的亮度并未呈现爆发后逐渐衰减的特征,更像是一种周期性的变化。

他立刻意识到,这绝非一颗普通新星,而是一颗造父变星!所谓造父变星,指的是一类亮度上呈周期性脉动变化的星体,其变化周期与内在光度存在稳固的对应关系。而利用这一关系,可以把天体的变化周期和“视星等”等转换为“绝对星等”。

“星等”是天体亮度的度量单位。其中,“视星等”可以理解为主观实际观测到的亮度,而“绝对星等”则代表天体自身客观的真实发光能力。

通过观测,记录造父变星的光变周期,对比其“视星等”和“绝对星等”的变化差距,再根据星体“越远就越暗”的平方反比规律,就能够计算出这颗恒星与地球之间的准确距离。

难以抑制的激动之情的哈勃,当即划去了字母 “N”,用力写下了代表变星(Variable)的“VAR!”,并附加了一个充满力量的感叹号。这个瞬间修正,不仅改变了底片上的标记,更永远地改变了人类对宇宙结构的认知。

宇宙新图景

通过对观测底片的细致分析,结合天文学公式与知识的反复推算和修正,哈勃最终得出了一个颠覆性的结论:仙女座星云,远在90万光年之外!

这个数字意味着什么?在当时的天文学认知中,银河系的直径被认为只有约10万光年。就算是沙普利所提出的“扩大版”银河系,数字也不过是30万光年。而仙女座的距离,又远超出银河系规模,因此它绝不可能是银河系的一部分。

它一定是一个与银河系规模相当的,独立的恒星系统。此结论如同一记重锤,为持续多年的“宇宙岛”之争画上了句号。曾经被视为银河系内一团云气的仙女座星云,被正式确认为一个独立的星系。

凭借这一开创性的工作,哈勃也由此确立了在天文界的开创者地位。天文学的研究前沿从此从恒星真正迈向星系,一门新的学科被开启。更重要的是,这项发现为哈勃后续更伟大的成就铺平了道路。

在确认了独立星系的存在后,他开始观测更多的星系,并记录其距离和运动状态,最终在1929年发现星系退行速度与距离之间呈正比关系,即著名的哈勃定律。这条定律首次揭示了宇宙膨胀这一惊人事实,进而为后续大爆炸学说奠定了第一块理论基石。

结尾

这一发现的意义,远远不止于一场学术辩论的胜负。它彻底刷新了人类对宇宙的认知。改变了人们心中“银河系即宇宙”的观点,宇宙也变得更加宏大浩瀚。人类面对整个宇宙,也有了更深刻,更谦卑的认识。

这一切的转折点,正源自哈勃在1923年那个夜晚拍摄的那张略显模糊的底片,以及他写下的那个“VAR!”。天文学有时候就是这样:答案早已藏在星光里,只等一个足够耐心的人,把它读懂。