四百六十毫米的炮管,巨大的船体,这就是人类用机械和钢铁做到的极限。没有任何电子设备,完全靠人和机器。大和号,这名字至今还让许多人觉得不可思议。

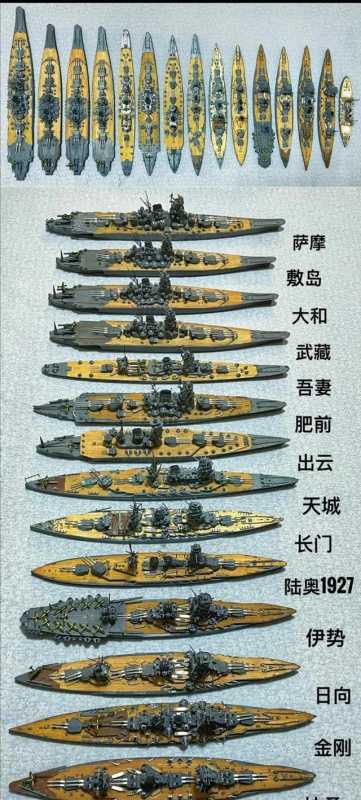

1930年代,日本开始计划建造大和号,并在1936年彻底放弃国际军备条约的炮口径限制。靠着这种决心,日本把钢铁装甲和动力机械技术都推到了新高度。

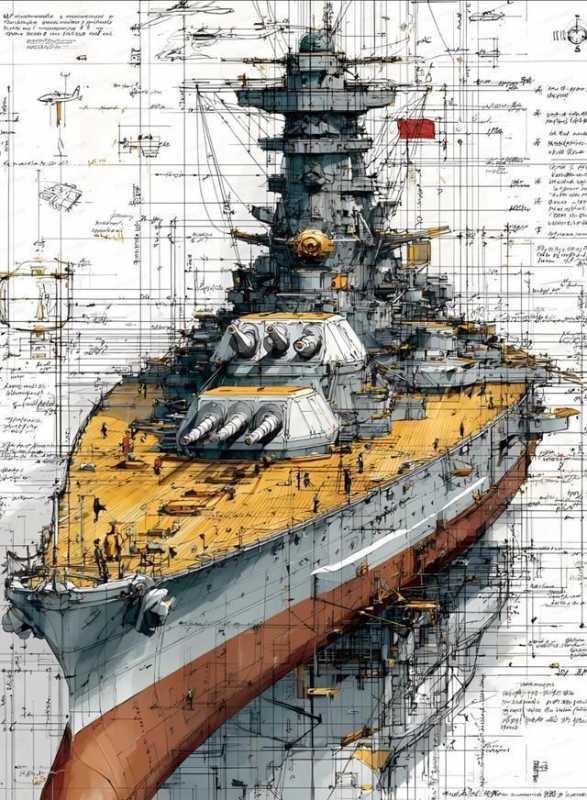

当年这艘船的主炮重量和体积相当于一座工厂,用液压和手动机械升降炮弹。炮塔重达两千五百吨,每次装填都要多人协作。组装主炮期间,工人经常在炮塔下忙碌半天才能完成一次试验。

大和号全长263米、宽接近39米,满载排水量七万两千吨左右。舰体上下几乎没有电线,机械传动到处都是。每一道钢板都有精准编号,装甲最厚的地方也达到65厘米。就连司令塔,外壳厚度也超过半米。

动力来源于蒸汽锅炉和轮机组合,12台重油锅炉把每小时燃烧上百吨燃油变成高温蒸汽,经过4台蒸汽轮机传给螺旋桨,推动船体移动。舰上复杂的机械管道,每天都有人定时检查,防止漏油和压力异常。

主炮的火力密度是大和号最大的优势。三座大口径主炮塔能齐射九发炮弹,单枚炮弹重1。46吨,打出去可以打穿410毫米的装甲。

火控方式要求配合多名人员观测,使用望远镜和测距仪协作。数据收集后,需要人工计算和调整,把所需角度输入到机械转盘及液压设备,才能让炮管对准目标。整个流程又快又准,全靠经验和配合。

大和号还是球鼻艏设计的首艘军舰。这个设计藏在水下,通过引导水流减少阻力,提升了速度和省油能力。现在多数大船都仿照这个样子,但当时没人尝试过。

与美国同代的依阿华级相比,大和号侧重于防护和主炮口径。主装甲倾斜布置,可以抵挡同级别舰炮射击。依阿华级则追求高航速、雷达协同和更完善的防空,火炮数量有所减少。

指挥和信息传递依赖纯机械结构。船员在作战时要用管道扬声器和机械话筒,声音通过铜管传到各部门。外部干扰大时,还得靠传令兵在不同舱室跑动,把命令亲口送到。

大和号的防空体系成为它的短板。配备127毫米与25毫米两种防空炮,两者射程和速度难以衔接。美军的舰载机在低空高速飞行,大和号的武器很难拦截住,留出了明显漏洞。

大和号的沉没,和机械时代画上句号紧密相关。舰载机主导海战的转折中,经典的“巨舰大炮”格局没能坚持到最后。

甲板上的望远镜和测距装置全靠人工,观测岗位要肩并肩站好几个小时。有风浪时,仪器晃动大,观测员时常需要稳住手才能分辨远处舰队,数据全部用嘴和手写笔传递,没法实现远距离同步。

日军选择把大和号投入冲绳的自杀式任务。那时燃油只够顺路到达目标点,没有回来考虑。最终它被美军雷达和潜艇发现,数百架舰载机发起多轮攻击。尽管船体很厚,还是在左舷灌满海水后翻转。

建造过程中,日本船厂调动了最熟练工人,使用钢铁和铆钉进行拼接。每块装甲板要先锻造成型,再按顺序用起重设备划位,坚持不能拆卸回炉。监工现场会反复检查。出现误差后,必须整个小组返工。

大和号没有电子仪器,所有观测和调整依赖于机械。用齿轮、连杆和弹簧控制各种装置,出故障要靠临时检修。舰载防空炮连锁控制,也纯属机械,炮弹用手搬到传送带,再推至炮口。

航行与阵型调整依赖舰长和导航员对比海图、测风速及水流,结果全靠记忆。夜里作业时,每份海图都留有足迹,上一轮数据直接抄写下来。一旦有误,舰队方向就可能出错。

舰队作战流程里,大和号需要将自己变成作战指挥中心。要考虑炮火间隔、阵型纵深、水流变化。不能出现命令传递误差,否则整个战队就会陷入混乱。

美国的依阿华级同样在发展,不过没和大和号正面比拼过。二战结束时依阿华正在别的任务上。大和号最终没机会发挥出全部实力。

大和号的结局来自技术局限。美军行动时,雷达和无线电定位结合,使舰载机能更快发现目标。大和号完全依赖人力和简单仪器,遇到高密度攻击就无还手之力。

有人记录下当时的景象,沉没现场留下大量残片。工程师回想船舱内部只剩扭曲钢板。二千多人的姓名只能在记录册整理,让后来的人看到这里机械顶点的全部痕迹。