提到长城,多数人想到八达岭的热闹、慕田峪的秀美,却少有人知,密云深处藏着一段被专家盖章“中国长城之最”的司马台长城。它全长5.4公里,坐拥35座形态各异的敌楼,集险、密、全、巧、奇于一身,从北京出发45分钟即达,却藏着诸多颠覆认知的“长城奇观”。

一、“险到腿软”:85度天梯+40厘米“天涯桥”,敢走的都是真勇士

司马台的“险”,在整个明长城中堪称独一档。它沿刀削斧劈的山脊蜿蜒,最惊心动魄的当属“天梯”与“天桥”。

天梯:单面墙长城如直梯般贴山而立,最窄处不足半米,两侧是深不见底的悬崖,站在上面俯首,脚下云雾缭绕,令人目眩腿抖;

天桥:天梯顶端连接着一段“咫尺天涯”的窄桥,仅40厘米宽(约一砖之长),横跨两座悬崖,游客戏称“过桥难,难于上青天”,堪称“长城第一险段”。

即便如此,仍有无数人慕名挑战,只为站在顶端俯瞰“长城如巨龙缠山”的震撼景致。

二、“密到惊人”:43.8米一座敌楼,打破明代建城铁律

明代筑长城有“500米一敌楼”的铁规,司马台却偏要“反其道而行之”。这里的敌楼密度冠绝全国:两楼最近仅43.8米,最远也不过600米,多数间距在100-200米之间。

站在高处望去,一座座敌楼如哨兵般紧密排列,将险峻山脊“织”成一张严密的防御网。如此密集的布局,既因山势险要需层层布防,也彰显了明代军工的超高规划水准。

三、“全到称奇”:一座长城藏10种敌楼,“仙女楼”自带“回音魔法”

司马台的“全”,在于它把长城建筑的“花式玩法”做到了极致。35座敌楼形态各异:有单眼楼、五眼楼之分,有单层、三层之别,内部结构更是藏着惊喜——

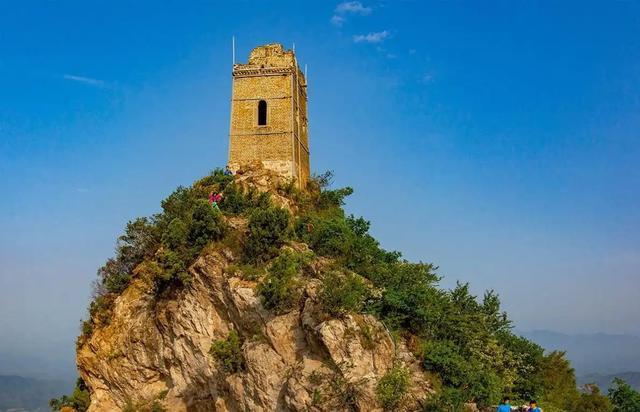

望京楼:海拔986米的“长城制高点”,空心三眼楼设计,站在楼顶能远眺北京城区轮廓,东观“雾灵积雪”,北望“燕山迭翠”,四野风光尽收眼底;

仙女楼:公认“最美敌楼”,藏在老虎山腰的树丛中,顶部是蜘蛛网状的八角藻井,游人在楼内轻声放歌,便能听到悦耳的回音。门券上的并蒂莲浮雕,更让这座军事建筑透着几分仙气。

除此之外,城墙有单边墙、双边墙、障墙之分,砖券、石券、雕花石门错落其间,堪称一部“活的长城建筑百科”。

四、“巧到逆天”:20米障墙藏“连环射孔”,古人的防御智慧绝了

司马台的“巧”,藏在实战设计里。最绝的是小天梯上的“障墙”:在20多米的垂直落差内,从顶端到低端的障墙射孔呈一条直线,士兵站在高处,就能通过连环射孔向下精准射击,真正实现“进可攻、退可守”。

站在障墙旁,仿佛能看见明代将士依托这精巧设计,在陡峭山壁上与敌军周旋的场景,不得不叹服古人的军事智慧。

五、“奇到独一份”:溶洞上建长城,还有“冬不结冰”的鸳鸯湖

若说前四大特点已是“长城罕见”,司马台的“奇”更是绝无仅有:它有一段长城直接建在溶洞之上,洞与城融为一体,既利用天然地形加固防御,又造就了“城下有洞、洞上有城”的奇景。

更妙的是长城脚下的鸳鸯湖:由38℃温泉与冰泉交汇而成,湖水一半暖一半凉,即便寒冬腊月也碧波荡漾、雾气蒸腾。夏季荡舟湖上,看长城倒映水中,山水相依,刚柔并济,颠覆了人们对“长城只有雄浑”的印象。

六、不止奇景:藏着千年历史密码的“文物宝库”

司马台不仅是“景观奇迹”,更是座“活的历史博物馆”。在这里,能找到刻着军队名称的长城砖(如“万历五年山东左营造”),出土过铁炮、手雷、三眼铳等明代武器,还有守城将士用过的锄头、铁灯碗等生活用具。

这些文物,默默诉说着当年戚继光等将士加固长城、戍边卫国的故事,也让这段“奇妙长城”更添厚重感。

如今,从北京走京承高速,45分钟就能抵达这座“长城之最”。在这里,既能挑战85度天梯的刺激,也能在仙女楼听一回“回音”,还能在鸳鸯湖边看长城映水。正如专家所言:“中国长城是世界之最,司马台长城是中国长城之最”,这份险、奇、秀、巧,值得每个想读懂长城的人前来打卡。