花费28亿人民币造世界最高雕像,却在征地环节关押抗议民众,所谓“团结”背后满是讽刺。

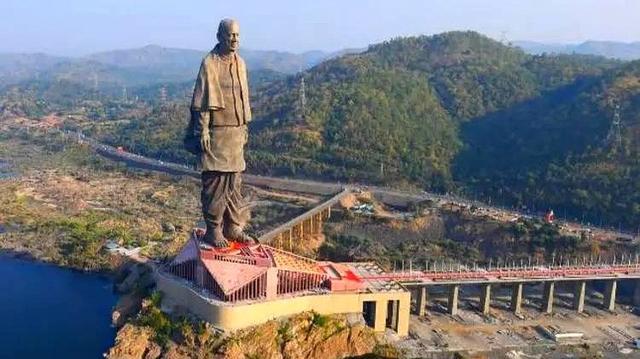

印度总理莫迪在2023年10月31日揭幕182米高的帕特尔雕像时,宣称这是国家团结的象征。

但现场部署5000警力阻拦原住民抗议的场面,揭开了政府用巨型工程掩盖社会撕裂的真相。

这座以“团结”命名的雕像恰成社会分裂的实体化象征。

政府征地时通过更改土地性质,绕开《部落权利法》规定,导致7.5万原住民被迫迁离世代居住地。

更值得关注的是,类似操作在印度基建项目中已成模式化套路。

2022年通过的《森林保护法修正案》,允许政府将26%的森林区域划为“战略性项目”用地,直接消解原住民的土地权利。

纳马达河区域已聚集水利、旅游、工业等三十余个项目,部落居民生存空间持续萎缩。

政客对历史人物的争夺,往往暴露现实政治困境。

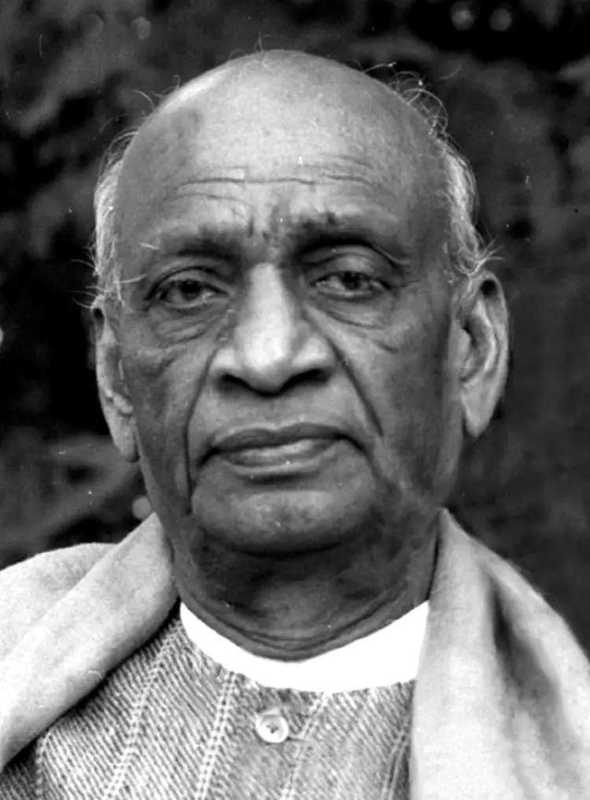

莫迪选择将帕特尔塑造成“被遗忘的国父”,实为破解印度人民党的历史合法性危机。

作为未参与独立运动的政党,印度人民党长期面临政治正统性质疑。

通过将帕特尔与尼赫鲁对立,成功制造“如果当年是帕特尔当总理”的历史想象,既削弱国大党历史贡献,又给自身披上继承正统的外衣。

类似操作在东亚多国可见,菲律宾马科斯家族近年推动独裁者父亲“英雄化”的舆论工程,正是通过重构历史叙事洗白政治污点。

巨型雕像的经济账折射出资源分配的结构性矛盾。

28亿人民币建造费用足以建造三所印度理工学院,但政府选择将资金投入可视化的形象工程。

这种决策取向在发展中国家具有普遍性,埃及新行政首都建设耗资450亿美元,同期全国40%人口生活在贫困线以下。

印度政府为雕像配套建设的高速公路和直升机停机坪,与周边村落缺乏洁净饮用水的现状形成荒诞对比。

当中国制造部件在雕像表面闪耀时,暴露的不仅是产业短板,更是发展理念的迷失。

印度政府声称雕像展现“工程实力”,但核心建材依赖进口,建造技术需外国公司支持。

这种表面光鲜的“面子工程”,与2016年巴西奥运场馆的结局惊人相似——斥巨资建设的体育设施在赛事结束后迅速荒废,维护费用成为财政黑洞。

历史人物的纪念价值不该沦为政治博弈筹码。

帕特尔真正的遗产在于建国初期整合土邦的斡旋智慧,这种注重协商而非强制的政治艺术,恰是当前印度最需要的治理资源。

与其耗费巨资建造实体雕像,不如将资源投入土地改革协商机制建设,让不同群体真正获得对话空间。

毕竟,真正的团结纪念碑,应当建立在公平正义的社会基础之上。