台中街头有家不起眼的拉面馆,老板沈玮的真实身份是一家新能源车企的CEO。开店不为赚钱,只为给股东看个假象——他名下的昶洧汽车,一辆车都没造出来,却靠这家面馆假装有收入。

十年后,这家公司竟出现在美国纳斯达克的交易屏上。

2024年6月24日,它借壳上市,股价一度冲到2.05美元(三个月后跌到0.52美元)。

讽刺的是:公司账上没收入、工厂是空的、创始人背着51次限高令,唯一“实绩”是6台辗转参展的样车。

01 从“画大饼”到套走60亿

2011年,会计出身的沈玮嗅到新能源风口,买下快退市的台湾小公司“力武机电”,改名“淳绅”,摇身变成车企。

2015年,他说服江西赣南基金合作,号称要投资60亿建厂造车。他拿出10项专利作价12.8亿入股,被问技术细节时只甩一句:“比特斯拉牛!”地方政府给了地、投了钱,结果工厂连个车架子都没见着。

02 面馆、空厂与50张限高令

2018年,承诺的量产期到了,工厂还是荒地。为应付股东,沈玮在台中开起拉面馆,用每天几十碗面的收入做进财报。更绝的是,他把公司4000多万新台币以“奖金”名义转进香港关联账户,疑似掏空家底。

江西的工厂呢?2021年记者去探访,只剩一个保安看门,墙上贴满法院封条。调查发现:工厂没造车资质,却烧光近10亿资金,引发163起纠纷。

2021年,台北检方起诉沈玮财务造假、操纵股价等11项罪名。大陆法院对他发出51次限高令——高铁不能坐,酒店不能住,飞机更别想。

03 纳斯达克的“空壳魔术”

就当所有人以为闹剧结束时,沈玮上演终极操作:借壳去美国上市。

他选了条“捷径”——SPAC(空壳公司先募资,再买实体业务合并上市)。2024年6月24日,昶洧登陆纳斯达克,代码AIEV。

招股书写得漂亮:轻描淡写11项刑事指控,却大吹“700项全球专利”。路演PPT上画了四款车,从“碾压特斯拉”到“秒杀玛莎拉蒂”,承诺2028年量产——尽管公司只剩5个高管加零星外包团队。

资本市场的耳光来得很快:三个月股价跌去75%,市值蒸发超七成。美国媒体早就警告风险,而公司回应很“直白”:“我们的战略靠猜,不保证成功。”

为什么这种公司能上市?

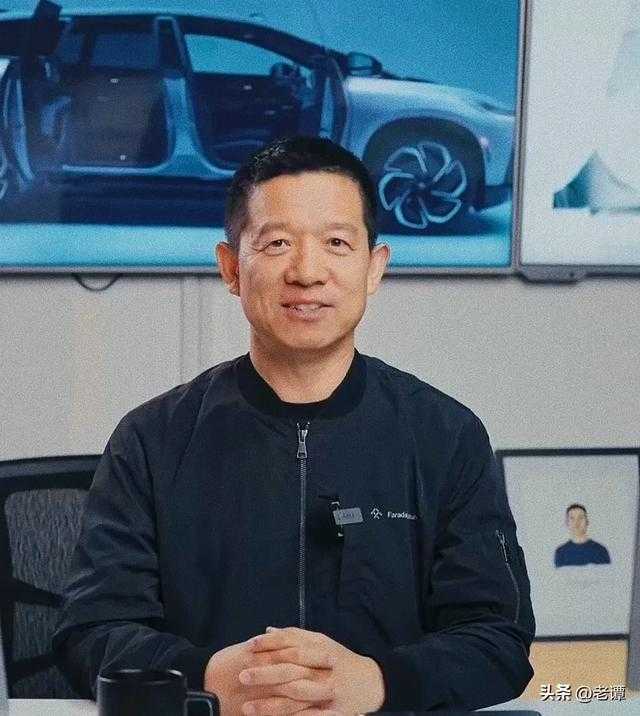

沈玮不是孤例。贾跃亭的FF汽车十年只交付10台车,亏损41亿美元,股价跌近100%,照样在美股混着。

问题出在SPAC机制:

它本为创新企业快速融资设计,却被钻了空子。这类公司共同点是:

专利当幌子:沈玮的“12.8亿专利”从未量产;

样车当道具:6台样车巡展十年,从不上路;

地方当冤大头:江西、台湾多地政府被套资金。

对比荒诞剧,真正的车企在干什么?

比亚迪:工程师连夜改设计,6周就能按欧洲路况调好SUV底盘,丰田高管当场看懵;

小米汽车:首款SUV发布18小时拿下24万订单,价格比Model Y便宜2万;

美国拉面店老板:为攒14万开店本金,在阿拉斯加捕鱼、炼油厂烧锅炉,最终把1家店做成870家连锁。

实干与画饼的差距在哪?

比亚迪有90万员工埋头研发电池、产线;小米靠手机技术反哺造车;而沈玮们的时间都花在:改公司名、做PPT、开面馆做账。

给普通人的启示

① 警惕“万能专利”

真正技术需要量产验证。特斯拉电池7年进步缓慢,已掉队中国车企;而沈玮的“超特斯拉专利”只活在文件里。

② 别信“捷径神话”

Raising Canes快餐创始人用90小时/周苦干攒出本金;贾先生跟风开拉面店,半年亏光积蓄还欠债——因他盲目学麦当劳故事,却忽视老店已占顾客心智。

③ 看透“上市即成功”谎言

上市不等于上岸。特斯拉销量连跌两年,因车型老旧、价格虚高;昶洧上市三个月市值崩盘,证明空壳终会被拆穿。

写在最后

纽约华尔街的交易员可能不知道:昶洧英文名“Thunder Power”(雷霆之力),曾被写在江西荒草工厂的门头,如今飘在纳斯达克屏幕上——和台中那家拉面馆的招牌一样,成了资本游戏里的临时道具。

商业世界最朴素的真理仍是:真干活,出真货。比亚迪6周能改造一辆车,小米18小时卖24万台,面馆老板靠一碗碗鸡柳攒出50亿营收……没有谁靠PPT和一碗拉面走到最后。

本文基于公开报道改写,不构成任何投资建议。投资需谨慎,勿信“造梦神话”。