科技的温度:藏在代码里的人间烟火

这让我想起去年在科技展上看到的银发数字助手。那是一台巴掌大的机器人,圆头圆脑的外壳刷着暖黄色漆,说话时会眨动圆溜溜的眼睛。工作人员演示时,它不仅能帮老人视频通话、提醒吃药,还会根据主人的口味推荐菜谱——张奶奶总说机器没温度,可当机器人用带着方言尾音的语调说奶奶,该喝梨汤啦时,她偷偷抹了下眼睛。原来科技的温度,从来不是靠冰冷的参数堆砌,而是藏在知道你怕黑所以自动开灯的体贴里,在记着你爱吃软米饭所以调整火候的用心上。

科技的温度,更藏在泥土里。我老家在皖北农村,小时候跟爷爷去地里打药,他背着重重的喷雾器,裤脚沾着泥,脖子上晒出红印子。去年暑假回去,看见田埂上飞着几架植保无人机,螺旋桨掀起的风卷着草屑,却不见弯腰的身影。堂哥举着平板解释:这是智能农业系统,土壤湿度传感器会发信号,缺水时自动开渠;虫情监测站拍张照片,AI就能识别害虫种类,精准配药。他指着远处的玉米地,绿浪翻涌间,几个农民坐在树底下喝绿豆汤。科技让面朝黄土背朝天变成了看屏种粮,可更动人的是,村头王大爷蹲在新修的灌溉渠边说:这机器比我这把老骨头懂地,可浇地的还是咱庄稼人心里的热乎劲儿。

去年参加青少年科技创新大赛,我采访过一位研发盲文翻译软件的学长。他说灵感来自地铁站遇到的视障阿姨——阿姨举着盲杖问路,路人虽然热心,却总把左转说成往南,直走说成往前,阿姨皱着眉重复:能说前面第三个柱子吗?这句话像根针,扎进了学长心里。他带领团队用了三年时间,采集了十万条生活场景的语音数据,开发出能识别方言、适配不同语速的翻译系统。现在,那位阿姨用手机扫一扫公交站牌,就能听到前方50米左转,有座椅的精准提示。学长说:科技不是炫耀多先进,是让每个被忽略的需求被看见。

站在科技馆的数字中国展厅里,我望着墙上的时间轴:从结绳记事到量子计算,从飞鸽传书到卫星通信,人类从未停止过对技术的探索。但最让我驻足的,是展柜里那台老式电话机——它的按键已经磨损,听筒上缠着胶布,旁边的说明写着:1987年,深圳第一台商用电话机,让打工者第一次在除夕夜拨通了老家的号码。原来科技的星河里,最亮的星从来不是那些遥不可及的国之重器,而是无数个想让奶奶少爬楼梯想让农民少晒太阳想让视障者看得见世界的微小愿望。

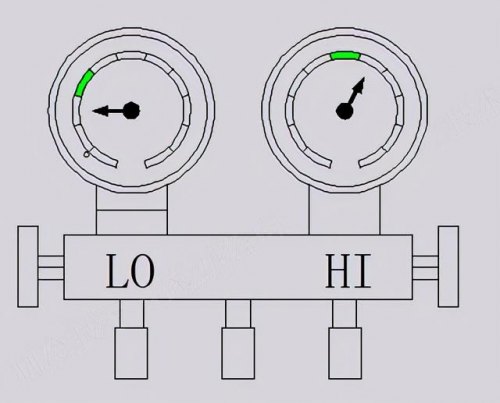

此刻,张奶奶的手机又响了,是孙子视频邀请。屏幕里,小伙子举着刚买的智能血压计:奶奶,我教您用,以后每天测完,数据自动发我手机上。阳光透过窗户,洒在老人颤抖的手指上,也洒在手机屏幕的蓝光里。这束光里,有代码的跳动,有数据的流转,更有人间烟火的温度——科技最美好的模样,大概就是这样:它从不是冰冷的工具,而是无数人用智慧和善意编织的网,把每一个平凡的日子,都织得温暖而明亮。

上一篇

上一篇 下一篇

下一篇