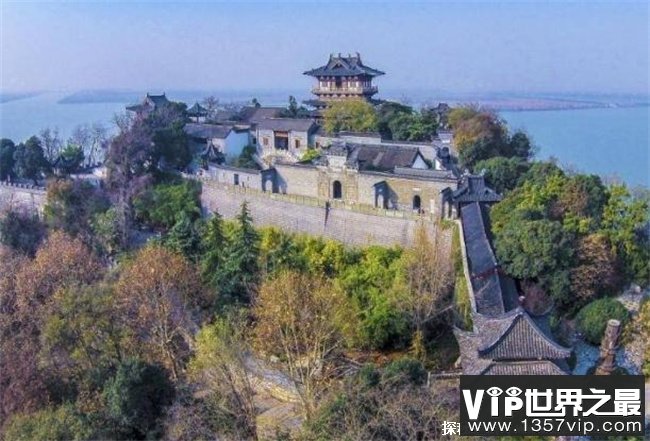

秦始皇留下的烂尾工程,荒废2000年,却被联合国誉为“天下第一“

秦始皇留下的烂尾工程,荒废2000年,却被联合国誉为"天下第一"

地下迷宫的设计极具军事防御特色。通道之间设有多处机关门,这些门采用了精密的机械结构,只有了解特定开启顺序的人才能通过。在一些关键路口,还发现了类似"活板门"的装置,可以切断追兵的去路。这种设计充分体现了秦朝工匠的智慧。

在地宫的某些区域,考古人员还发现了大量青铜机关的零件。这些零件与地面上的铜人守卫系统相连,构成了一个完整的防御网络。通过地下的机关操控装置,守卫人员可以远程控制铜人的动作,用以威慑宫门外的闲杂人等。

特别值得一提的是,在地宫中还发现了一个独特的通风系统。工匠们在地下设计了多处"风井",这些风井与地面的建筑巧妙连接,能够保持地下空间的空气流通。风井的位置经过精确计算,既能带来新鲜空气,又不会形成强劲的穿堂风,影响地宫内的储存物品。

地宫的另一个重要功能是储存物资。考古发现表明,地宫内设有多个独立的库房,这些库房根据储存物品的不同,采用了不同的防潮防腐措施。例如,用于存放粮食的库房地面铺设了厚厚的木炭层,可以有效控制湿度;而存放兵器的库房则采用了特殊的通风设计,防止金属生锈。

四、战火中的命运转折

公元前210年,随着秦始皇在巡游途中驾崩,阿房宫的命运发生了戏剧性的转折。这座耗费巨资、动用七十万徒工的宏伟建筑,在完工前便陷入了动荡的局势之中。

秦二世胡亥即位后,阿房宫的建设工程仍在继续。然而,由于朝廷财政日益紧张,工程进度明显放缓。据史料记载,到公元前207年时,阿房宫前殿群已经基本完工,但上林苑和后宫区域仍处于施工阶段。许多精细的装饰工程也因为缺乏资金而被迫暂停。

这一年秋天,陈胜吴广起义爆发,天下大乱。各地农民纷纷响应,反秦力量如星火燎原般迅速蔓延。阿房宫的建设工地上,大量徒工趁乱逃散。留守的工匠们也陆续离去,只剩下少数官吏和守卫还在维持秩序。

公元前206年,项羽率军攻入咸阳。在攻城的过程中,阿房宫遭受了第一次破坏。项羽的士兵们在搜寻财物时,损毁了许多精美的建筑构件。铜人守卫被推倒在地,镶嵌着宝石的门扇被拆卸一空,殿内的铜器和珍玩也遭到了哄抢。

项羽在咸阳驻扎期间,曾短暂地将阿房宫作为军事指挥中心。然而,当他决定撤离咸阳时,下令焚烧秦宫。这场大火持续了三个月之久,阿房宫的木质结构在烈火中化为灰烬。那些用了数年时间精心雕琢的梁柱和檐角,转眼间就成了一堆焦炭。

大火过后,只剩下巨大的夯土台基和一些石质构件依稀可见原有的轮廓。地下的排水系统和密道网络虽然没有受到直接破坏,但也因为地面建筑的倒塌而被掩埋。那两尊标志性的铜人守卫被熔化,与其他铜器一起被项羽的军队收集起来铸造兵器。

此后的两千多年间,阿房宫遗址多次遭受破坏。汉代以后,当地百姓经常到遗址处挖掘建筑材料。那些品质上乘的石料被用来修建民房,精美的砖瓦也被人们收集起来再利用。随着岁月流逝,这座曾经的"天下第一宫"渐渐被黄土掩埋,只在地表留下一片高低起伏的土丘。

直到上世纪五十年代,考古工作者才开始对阿房宫遗址进行系统的发掘。他们在废墟中发现了大量的建筑构件,包括残破的砖瓦、断裂的石柱和被埋在地下的铜器碎片。这些珍贵的考古发现,为研究秦代建筑技术提供了重要的实物资料。

让人唏嘘的是,这座未能完工的宫殿,其规模之大、技术之精湛,在此后两千多年的建筑史上都鲜有超越。它的存在时间虽然短暂,却在中国建筑史上留下了浓墨重彩的一笔。即使在残垣断壁中,人们仍能感受到当年这座"天下第一宫"的恢宏气势。

五、考古发现与文物价值

阿房宫遗址的考古发掘工作始于1953年,经过数十年的持续挖掘和研究,考古工作者已经对这座古代建筑群有了较为全面的认识。发掘出土的文物不仅数量庞大,而且种类繁多,为研究秦代的建筑技术、工艺水平和文化特征提供了重要的实物依据。

在建筑材料方面,考古工作者发现了大量独特的琉璃瓦件。这些琉璃瓦的制作工艺极为精湛,釉面呈现出深邃的蓝绿色,即使经过两千多年的埋藏,依然保持着明亮的光泽。通过对琉璃瓦的成分分析,专家们发现秦代工匠在制作过程中添加了特殊的矿物质,这些添加剂不仅增强了瓦件的强度,还提高了其防水性能。

在装饰构件中,最引人注目的是一批精美的石雕构件。这些石雕的题材广泛,包括动物、植物和几何纹样。特别是一件保存完好的石质龙首,雕刻手法细腻传神,龙须和鳞片的刻画极为精细。这些石雕作品展示了秦代工匠超凡的艺术水准。

地下排水系统的出土也令考古工作者惊叹不已。在主体建筑区域下方,发掘队发现了一个由陶管组成的复杂管网。这些陶管的接口处采用了独特的凹凸榫卯结构,能够有效防止渗漏。更令人惊讶的是,在一些重要节点处还发现了铜质的活动阀门,这种设计在当时可谓极为先进。

在文物价值方面,阿房宫遗址出土的铜器具有重要的研究意义。其中最具代表性的是一批青铜建筑构件,包括门枢、铰链和装饰件等。这些铜器的制作工艺精良,表面往往带有复杂的纹饰。通过对这些铜器的分析,专家们发现秦代已经掌握了精密的青铜铸造技术。

考古队还在遗址中发现了大量的简牍和陶文。这些文字资料记录了阿房宫建设过程中的各种细节,包括材料采购、工程进度和人员管理等信息。特别是一批记载建筑尺寸的简牍,为研究秦代的度量衡制度提供了重要依据。

近年来的发掘还有新的重要发现。在阿房宫前殿区域,考古工作者发现了一个大型的铸造作坊遗址。作坊内保存有完整的冶炼炉和模具,这些发现表明阿房宫不仅是一座宫殿,还是当时重要的手工业生产中心。

值得注意的是,阿房宫遗址中发现的文物展现了秦朝高度发达的标准化生产水平。无论是砖瓦的规格,还是建筑构件的尺寸,都显示出严格的统一性。这种标准化不仅提高了建造效率,也反映了秦朝强大的工程组织能力。

遗址中出土的一些特殊器物,如测量工具和建筑模型,为研究秦代的建筑规划和施工技术提供了直接证据。这些器物表明,秦代工匠在建筑设计和施工方面已经形成了一套完整的技术体系。

上一篇

上一篇 下一篇

下一篇